皆さんこんにちは。アイリンク国際特許商標事務所弁理士の井上です。

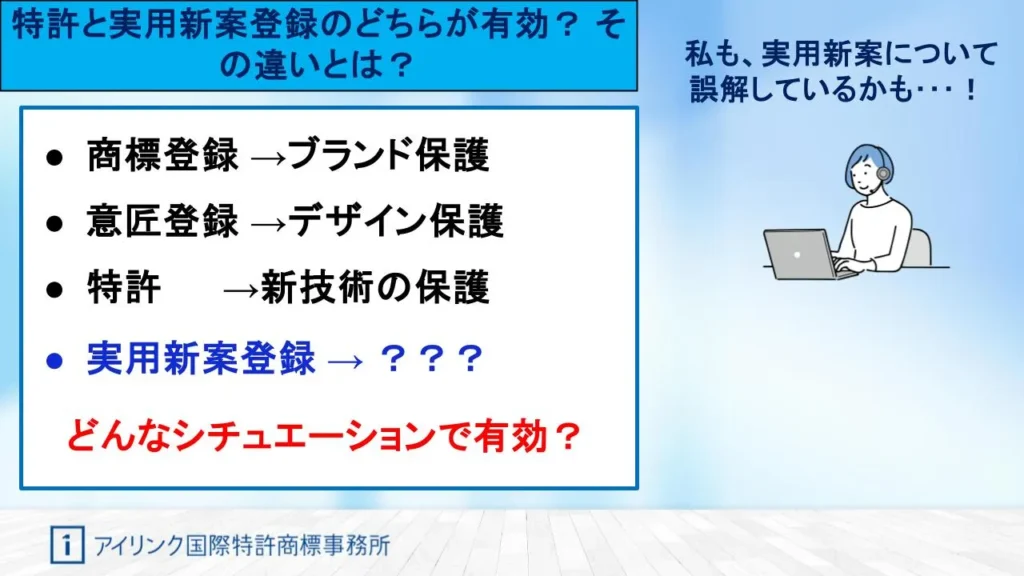

今日は、特許と実用新案登録の違いを説明した上で、どちらを使うのが有効か? について徹底解説していきます。

この記事を読んでいる方の中には、「特許という新しい技術を守るための制度は知っているけれど、実用新案登録というのは聞いたことがない」という方も多いと思います。

もしくは、「実用新案登録という、何やら特許よりもハードルが低い登録制度があるらしい」ということを知っていて、「自社の知的財産を守る手段として使えないか?」と検討しているけれど、「特許との違いもわからないし、そもそも、実用新案登録なんていう、マイナーな権利を取得したところで、どれだけ意味があるのかもわからない」という方も多いのではないでしょうか?

この記事では特許と実用新案の制度上の違いを簡単にわかりやすく説明した上で、では、「実際にどのようなシチュエーションでどちらの制度を使うのがいいの?」ということを徹底的に解説します。

この記事を読むと、ほとんどの人が誤解している実用新案登録制度について正しく理解することができます。

これにより、みなさんの会社の知財戦略の幅は他社よりも確実に広がりますので、ぜひ最後までお読みいただき、わからないことがあればコメントをいただければと思います。

特許と実用新案の最大の違い

- 特許と実用新案の違いは?実用新案登録は、審査なしで必ず登録になる

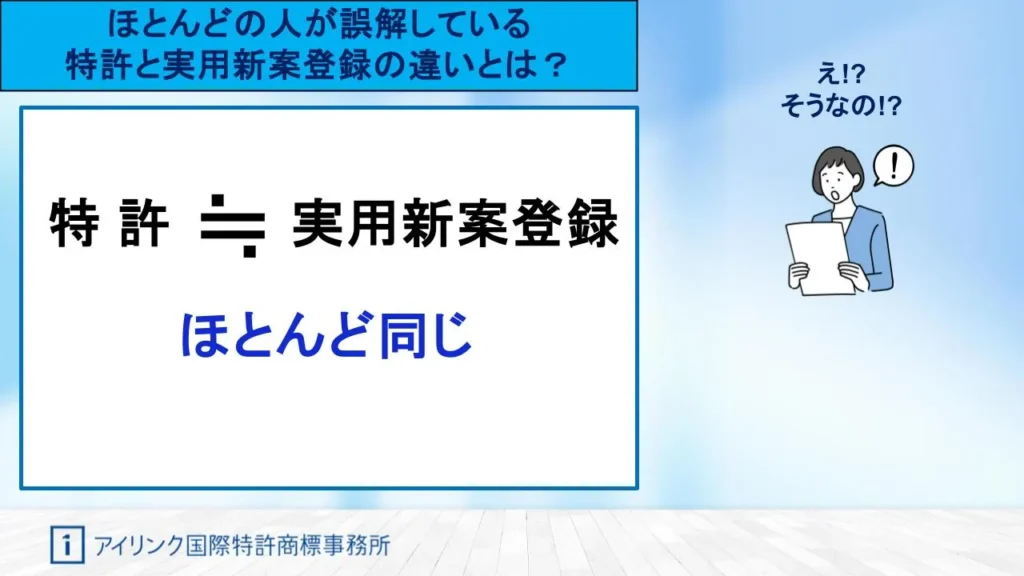

まず前提として、特許と実用新案はどう違うか? ですが、これはですね、根本的には、ほとんど同じものだと思ってください。

「え? 嘘でしょ?」 と思った方、いらっしゃると思います。.

確かに、特許と実用新案がほとんど同じというのは、すごく乱暴な言い方で、もちろん、両者に違いはあります。

ただ、その違いというのは、おそらく、多くの人が思っているような違いではないと思います。

実は、特許も実用新案も、有効な権利を取得すれば、その独占権の効果は変わりません。

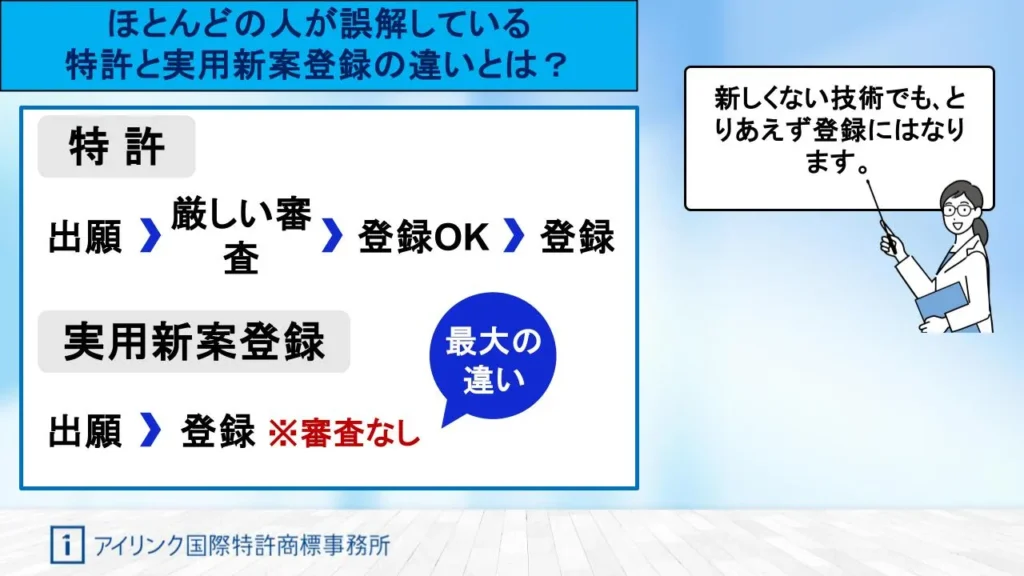

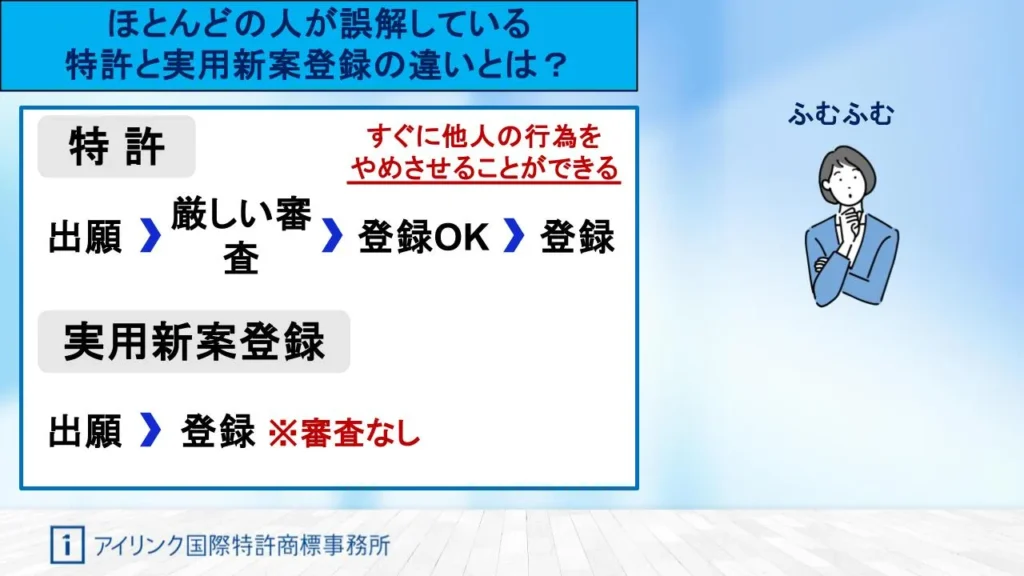

じゃあ何が違うかというと、権利を取得するまでの流れが違います。

特許の場合、ご存知の方も多いともいますが、特許庁で厳しい審査がなされた上で、技術的な新しさが認められた場合のみ登録になります。

一方、実用新案登録の場合は、厳しい審査は後回しにして、出願したらとりあえず登録になります。

弁理士が正しく書類を作れば、必ず登録になると言ってもいいでしょう。

これ、すごいと思いませんか?

実用新案って、審査なしで、必ず登録になるんです。

新しかろうと古かろうと、関係ありません。

例えば、自社が昭和の時代からずっと発売している物だろうと、江戸時代から使われている技術だろうと、審査がないので、必ず登録にはなります。

これが特許と実用新案登録の最大の違いです。

実用新案登録は、登録後に改めて審査を受けなくては他人をやめさせられない

さて、特許と実用新案登録には、もう一つ、大きな違いがあります。

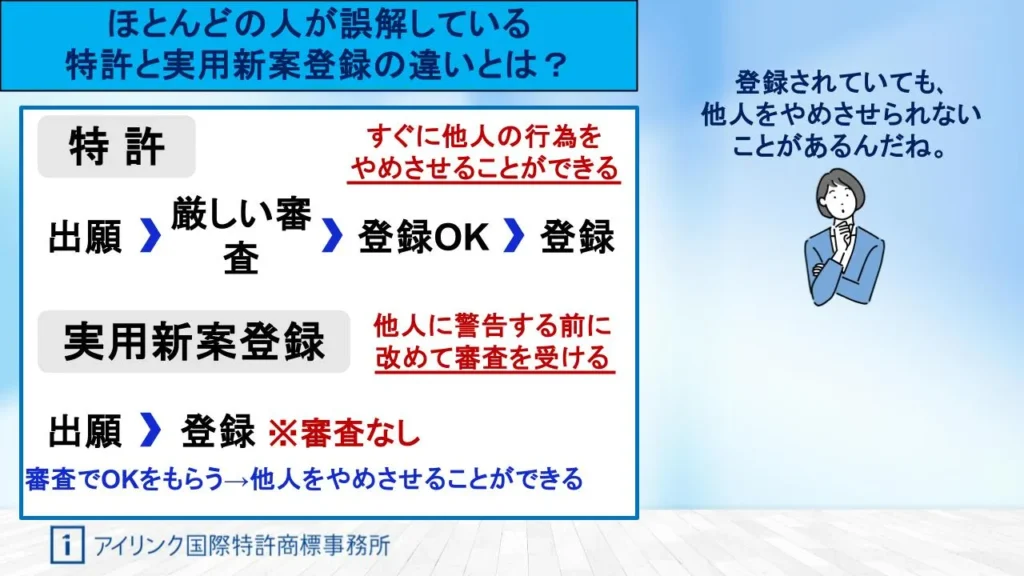

特許は、きちんと審査を受けた上で登録になっているので、他人が特許技術を使っていたらすぐにやめさせることができます。

一方で、実用新案は、審査なしで登録になっていますので、いきなり誰かの行為をやめさせることはできません。

やめてくれと警告書を送る前に、改めて特許庁の審査を受ける必要があるんです。

そして、特許庁から、「この実用新案は、確かに技術的に新しいものです。」という審査結果をもらってしまえば、あとは、特許と同じです。

警告書を送って、同じ技術を使っている他人の行為をやめさせたり、損害賠償請求といってお金を要求したりすることができます。

もちろん、この時審査でNGとなることもあります。

この場合は、実用新案登録されていたとしても、他人の行為をやめさせることはできません。

以上の二つが、特許と実用新案の大きな違いとなります。

これ以外にも違いがありますが、この二つに比べたら微差ですので、一般の方は、覚えなくて全く問題ありません。

今日はこの二つの違いだけ覚えて帰ってください。

実用新案登録の違いに関するよくある誤解

ここで、実用新案登録に関する、よくある誤解をご紹介します。

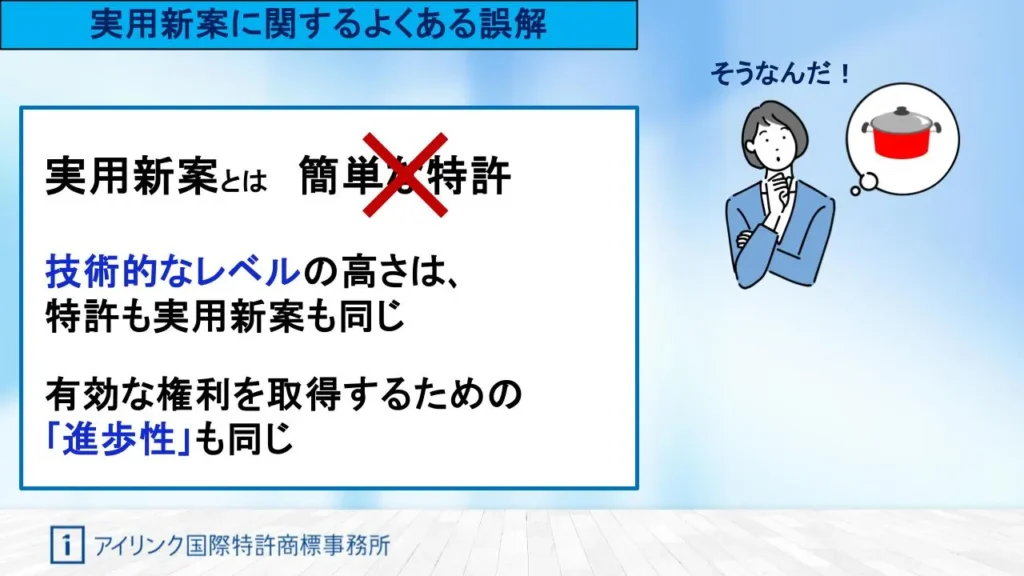

よく、「実用新案は、簡単な特許のことですか?」 とご質問されるのですが、これは、誤解です。

特許と実用新案を比べたときに、特許の方が高度な技術を対象にしているということはありません。

例えば、鍋の取手みたいな極めてシンプルな物であっても、技術的に新しい要素があれば、特許にも、実用新案登録にもなる可能性があります。

また、権利を取得する際に求められる、技術的な新しさの度合い、専門用語では「進歩性」と言いますが、これも、特許と実用新案登録で、ほぼ変わりません。

これが、私が冒頭で、「特許と実用新案は、ほとんど同じもの」と述べた理由です。

つまり、有効な権利を取得するために必要な技術レベルは、特許も実用新案登録も変わらないんです。

唯一、両者の技術面での違いをあげるならば、実用新案登録は、物の構造を保護する制度なので、物としての形のない、化学物質の発明とか、方法の発明、プログラムの発明なんかは、実用新案登録できません。

これらは、特許でしか守れません。

この点は一応注意が必要ですが、ただ、私の経験上、例えば、化学物質とかプログラムについて、「実用新案登録したい」とお客様から言われたことはほとんどないので、おそらく、みなさん暗黙のうちに理解されているのではないかと想像します。

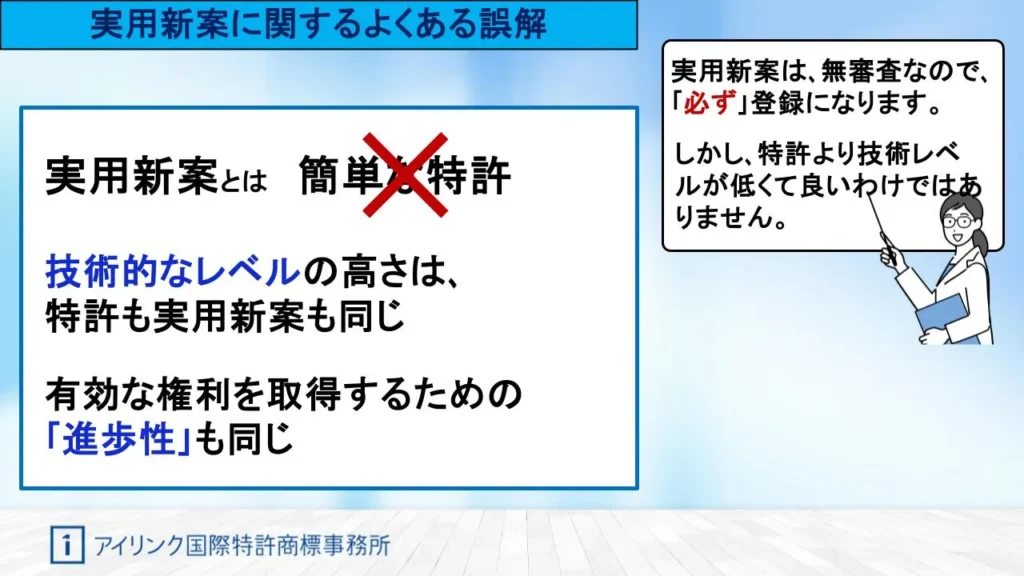

ここで、なぜ、世の中の多くの方が、実用新案は簡易な特許だと誤解しているかというと、それは、先ほど「大前提」のところで説明した、「実用新案登録は、審査なしで必ず登録になるためだと思います。

つまり、実用新案登録の場合、審査なしで必ず登録になるため、特許が取れないものでも、実用新案登録できます。

なので、実際、ビジネスの現場でも、特許を取れるほどの技術的な新しさがない発明の場合に実用新案を使うというシチュエーションは、よくあります。

ただこれは、あくまで無審査で全て登録になるということであり、求められる技術レベルの高い低いの話ではないということを覚えておきましょう。

特許と実用新案登録、どちらを使うのが良いか?

ここからは、特許と実用新案登録、それぞれのメリット・デメリットとをご説明した上で、それを踏まえて、シチュエーション別に、特許を使うのが良いか、それとも実用新案登録を使うのが良いか、解説していきます。

特許のメリット

すぐにやめさせることができる

実用新案登録と比べて特許が優れている点は、誰かがその技術を使っていたらすぐにやめさせることができる点です。

他にも細かいメリットはありますが、最大のものを挙げるならば、ズバリこれだと思ってください。

よく、私は、新規のお客様から特許と実用新案登録どちらが良いかとご相談いただいたときに、「権利を取得する目的が、他人をやめさせること」であるならば、特許の方が有効です、とお伝えしています。

特許の場合、権利を取得するまでに、厳しい審査を経て、そこで審査官とのやりとりをして権利範囲を調整したり、結構苦労が必要なのですが、その代わり、一度登録になってしまえば、その権利の有効性は折り紙つきということになります。

実用新案登録のメリット

一方で、もちろん、実用新案登録にもメリットがあります。主に、2つあると思います。

- 登録までの費用が安い

- 必ず登録になる

順番に解説します。

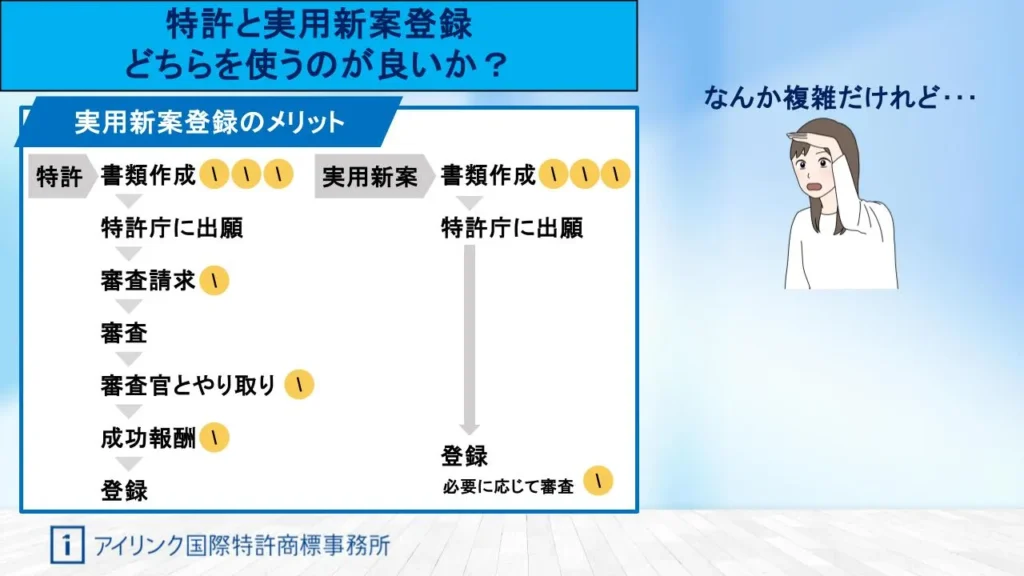

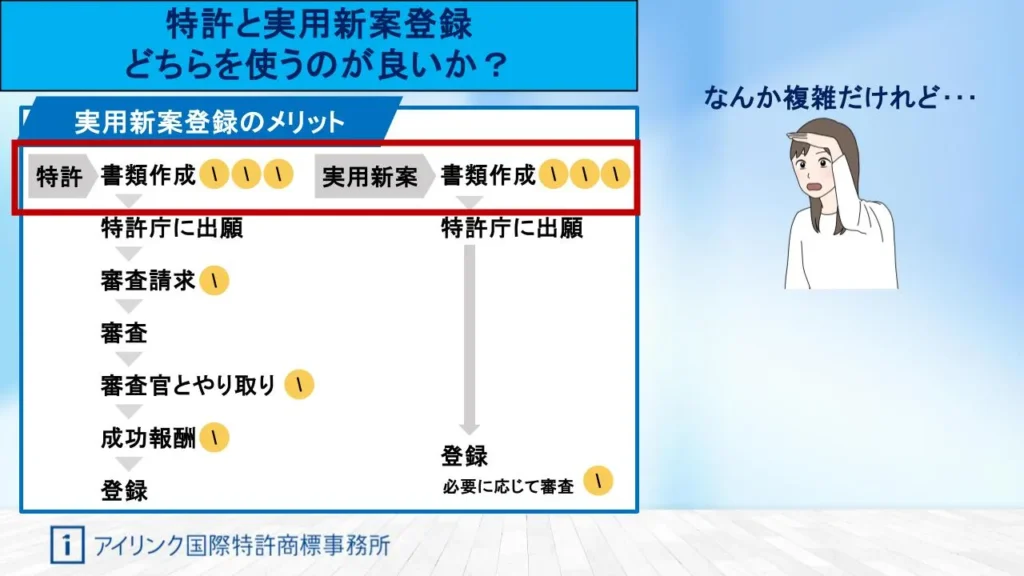

登録までの費用が安い

1つ目に、実用新案登録は、登録になるまでの費用が安いというメリットがあります。

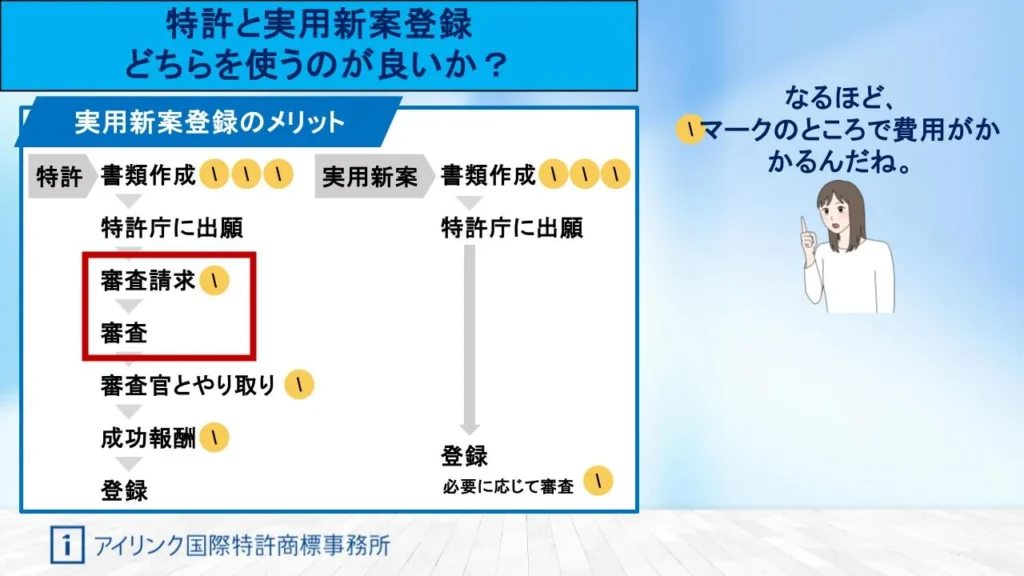

これはなぜかというと、実用新案登録は、「審査」という非常に重たいタスクを省略して登録になるためです。

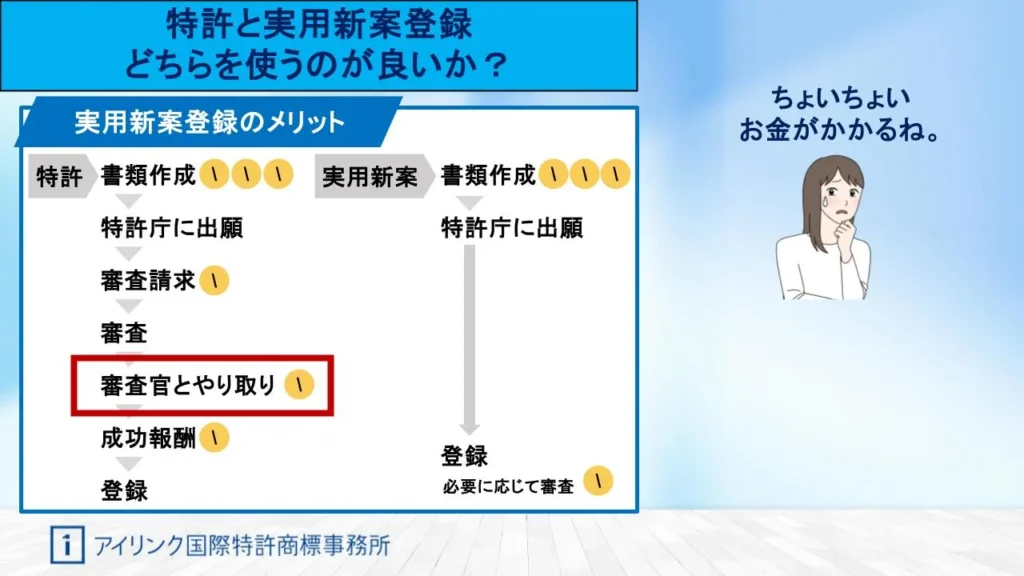

このフローを見てください。

一つ誤解されやすいことなのですが、実は、特許も実用新案登録も、特許庁に提出する明細書等の書類はほぼ同じです。

この明細書等の作成には時間と手間と専門性を要するので、弁理士に依頼すると最初にざっくり20万とか、30万とか、それくらいの費用がかかります。

なので、いくら実用新案登録は特許ほどお金がかからないと言っても、例えば数万円とかでできるわけではないことは、知っておきましょう。

その上で、両者の違いはこの先です。

特許の場合は、特許庁で審査を受けるステージがあります。

これだけでも15万円くらいの費用がかかるんです。

いくら国のサービスとはいえども、日本が誇る優秀な国家公務員の審査官たちがすみから隅まで書類を読んで、似たような技術が過去にないか徹底的に検討するわけなので、これくらいのお金はかかってしまいます。

そして、特許庁の審査は一発OKにならないことも多く、弁理士が審査官と話し合ったり反論したりするタスクが発生する場合があります。

ここで、弁理士の報酬が追加されます。

だいたい、5〜10万円程度が多いでしょうか。

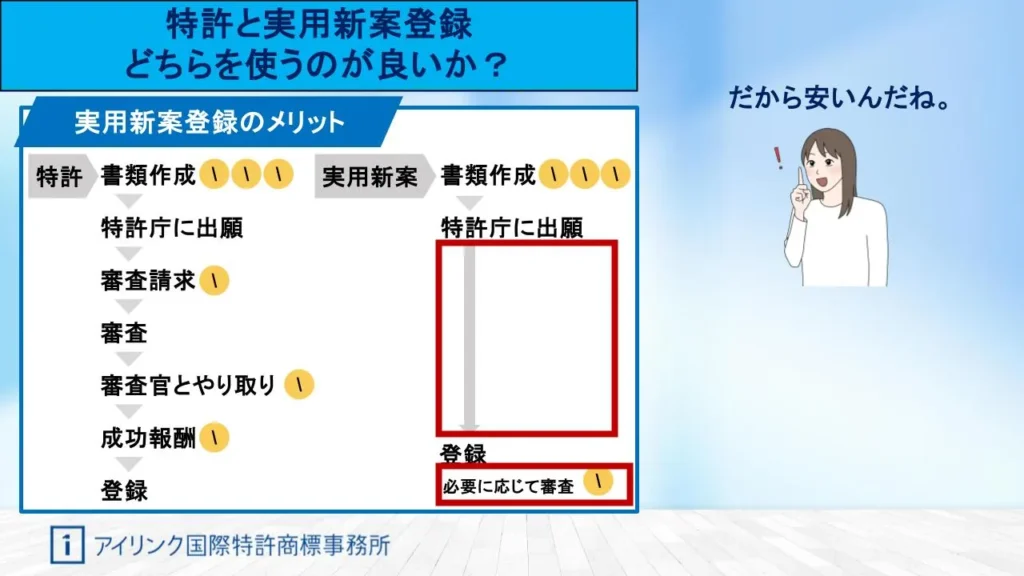

一方、実用新案登録を見てください。審査がないので、この部分の費用がかかりません。

かからないというよりも、厳密には、いざ誰か他人の行為をやめさせる場合にだけかかる、と言ってもいいでしょう。

特許をとったことがある会社さんならわかると思いますが、特許権を使って他人の行為をやめさせるケースって、それほど多くありません。

この、それほど多くない「他人の行為をやめさせる」という機能は後回しでいいから、審査という重たいタスクを省いて、低価格かつ短期間でとりあえず登録まで持つまで行ける制度を作ろう、というのが実用新案登録制度のコンセプトです。

必ず登録になる

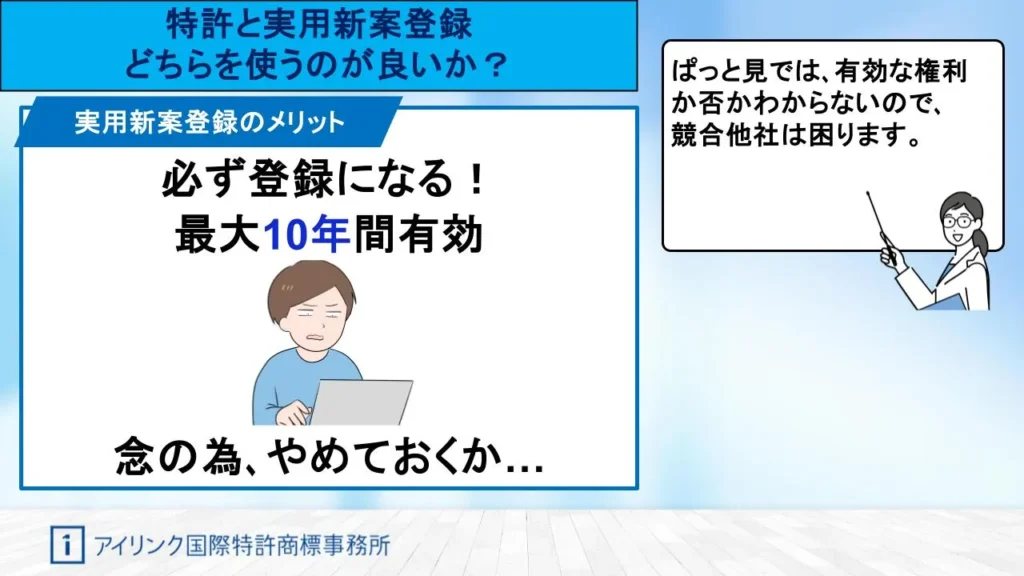

実用新案登録のもう一つのメリットは、「必ず登録になる」ということです。

これは、法律上のメリットというよりも、ビジネスの現場でのメリットということになります。

特許の場合、審査をパスできなかったら、登録にならず、基本的には、後には何も残りません。

しかし、実用新案の場合、仮に、審査をパスできるレベルの技術的な新しさがなかったとしても、事実として登録になります。

そして、その登録状態はマックス10年維持できます。

この、「事実として登録になっている」という状態は、言い換えると、「同じ技術を使ったら、権利侵害になるかもしれないですよ。

損害賠償請求するかもしれませんよ」という、曖昧なプレッシャーをかけ続けている状態といえます。

競合他社からすると、これは結構嫌です。

もし、一目見て全然新しさのかけらもない、ただとりあえず登録になっているだけの実用新案だと分かれば恐るに足りないのですが、現実としては、「一目見てわかる」ということは多くありません。

ということは、競合他社が同じ技術を使おうと思ったら、少なくとも、きちんと調べてこの実用新案登録が有効なものかどうかを判断した上でないと、怖くて実行できないわけです。

これは、結構、競合他社の新規参入のやる気を削ぎます。

少なくとも、新規参入までの時間を遅らせる、牽制効果はあると考えていいでしょう。

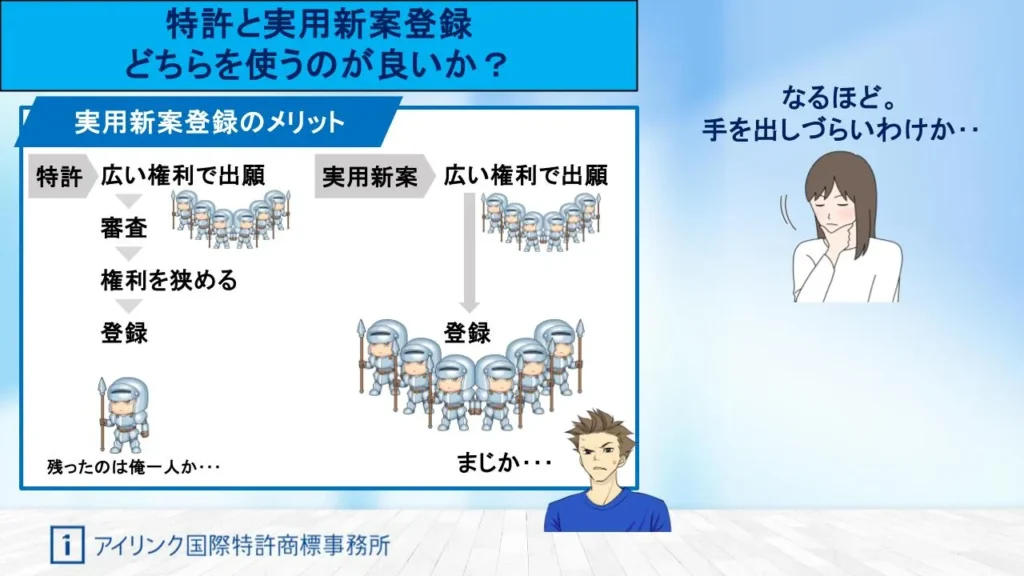

この時、ちょっと細かい話になりますが、実用新案登録には、特許にない優れた点が一つあります。

それは何かというと、特許庁に最初に提出した、「広い権利範囲の実用新案登録」がそのまま登録になっているという点です。

これが特許の場合だと、登録になるまでに、審査官から、「もう少し権利範囲を狭めないと登録にできません」といわれて、かなり、権利範囲が狭まっていることが多いんです。

対して、実用新案登録の場合、弁理士が広めに書いた広い権利範囲の状態でそのまま登録になっています。

なので、競合他社から見ると、「こんなに広い権利範囲が認められるはずはない」と思いつつも、しかし、それでは実際にどこまでの権利範囲が認められるのかはよくわからないわけです。

このようなモヤっとした曖昧な状態が、新規参入をしづらくする牽制効果となります。

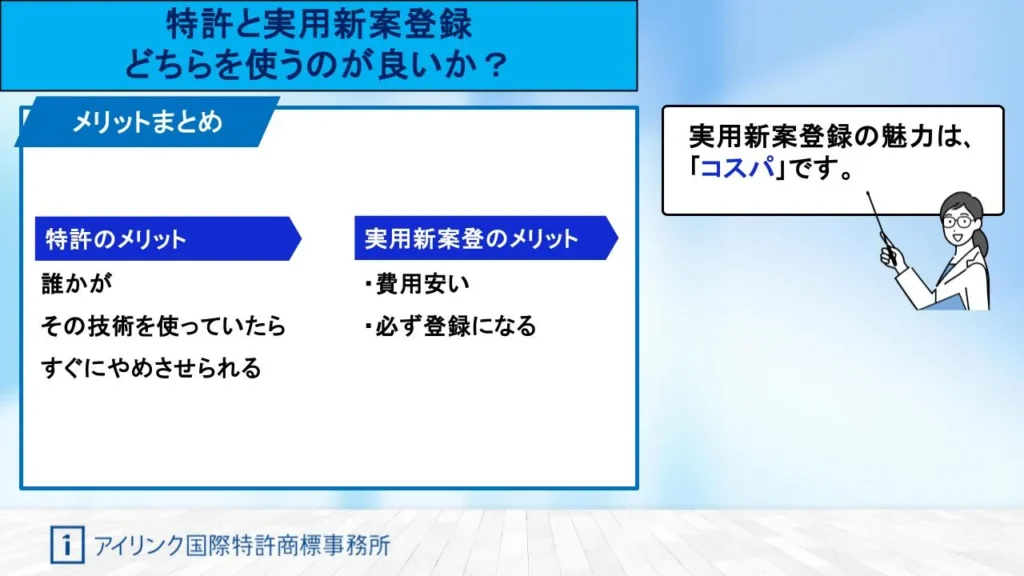

特許と実用新案のメリットまとめ

話がややこしかったと思いますので、もう一度、特許と実用新案登録のメリットをまとめましょう。

特許は、とにかく登録になってしまえば、他社の行為をやめさせる力は強いです。

一方で、実用新案は、安く、確実に登録になるものの、登録になっていても、必ずしも他社の行為をやめさせられるとは限りません。

他社を強制的にやめさせるには少し頼りないといえます。

ただ、実用新案登録も、ある程度書類がしっかりしていれば、競合他社が新規参入するのを自主的にやめてくれる効果は期待できます。

なので、「絶対に他社をやめさせたい」とまで言わない場合は、コストパフォーマンスの良い方法になりえます。

【シチュエーション別】特許と実用新案のどちらを使うのが良いか

ここからは、特許と実用新案登録のどちらを使うのが良いか、以下の7つのシチュエーション別に解説していきます。

- 他社との提携の話がある場合

- 早く登録したい場合

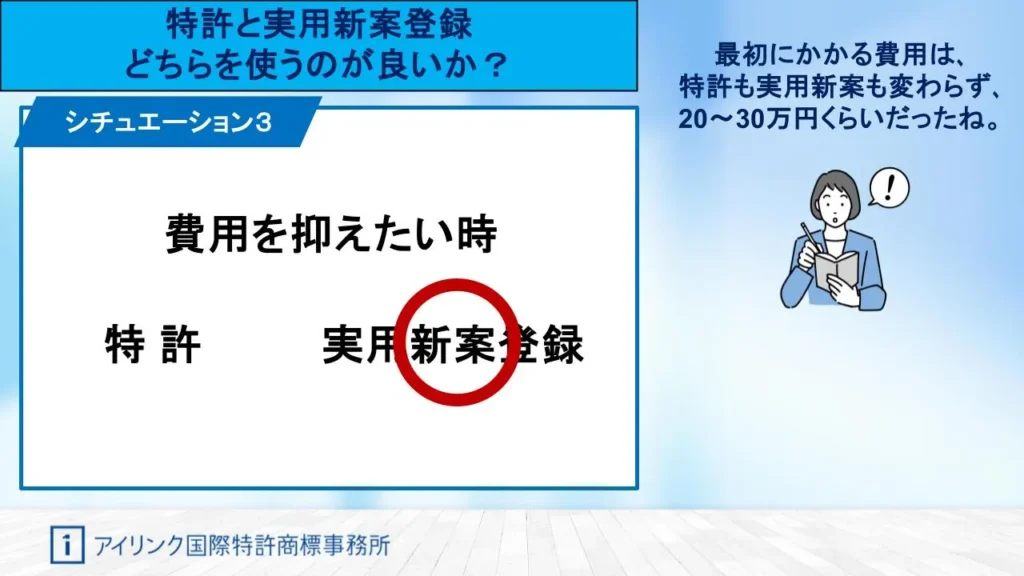

- 費用を抑えたいとき

- 絶対に真似されたくないとき

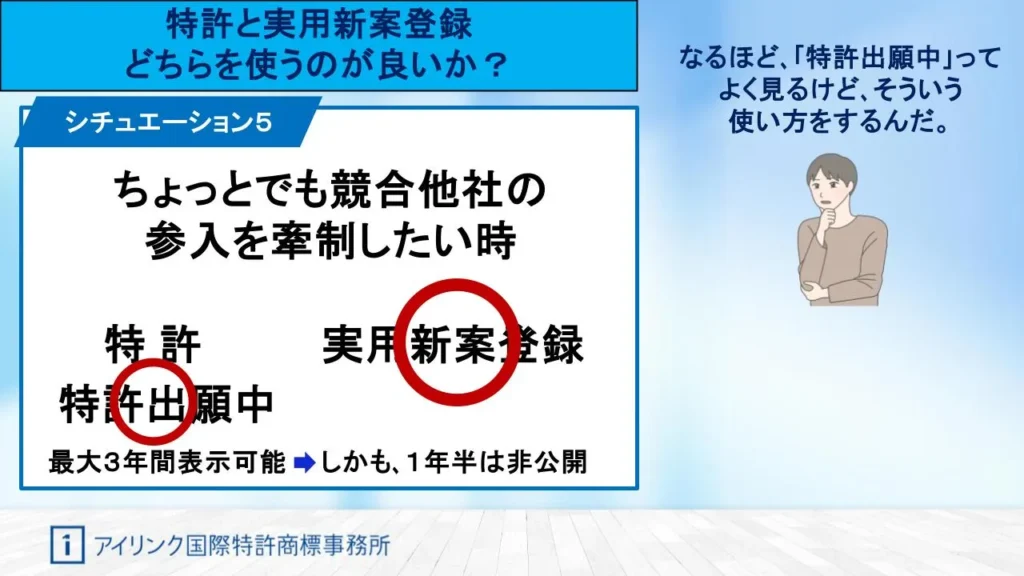

- ちょっとでも競合他社の参入を牽制したいとき

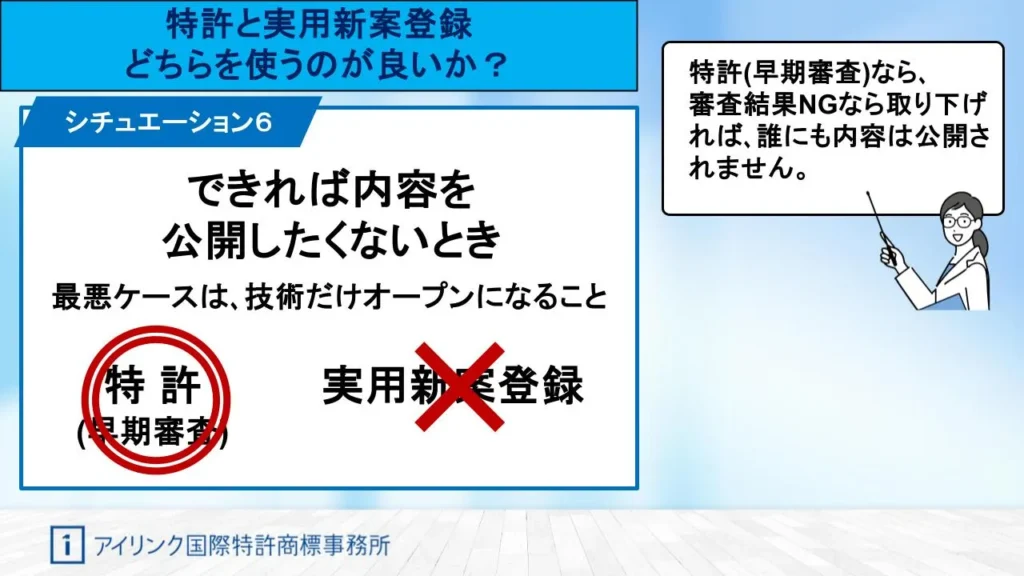

- できれば内容を公開したくないとき

- 将来外国で特許を取りたい場合

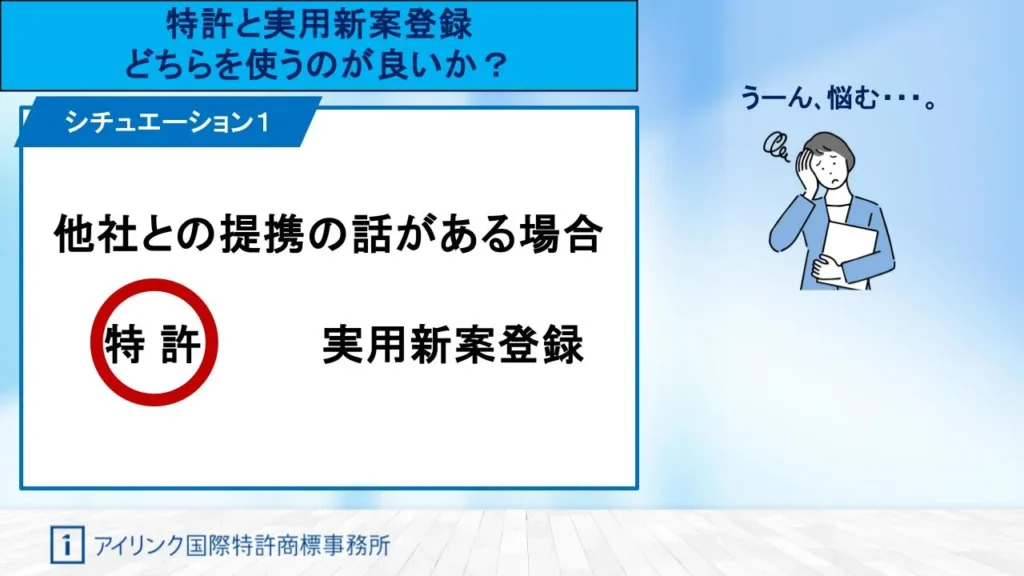

1.他社との提携の話がある場合

この場合は、基本的に、特許の方が有効です。

特に、提携先が、特許と実用新案登録の違いをよく理解している大企業の場合は、なんとしても特許を取りたいところです。

なぜならば、先ほども説明した通り、実用新案登録がされているだけでは、他社を排除する力も不明ですし、また、その技術に本当に新しさがあるのかも不明だからです。

この状態では、提携先はその技術が将来的にどのくらいの経済的価値を生むのかわかりません。

さらに言えば、提携先は、もしあなたがその技術に対して独占権を持っていないならば、別にあなたと組まないで自分でやればいい、という場合もあります。

なので、特に、ベンチャー企業が大企業と提携する場合なんかは、なんとしてでも特許を取りたいところです。

ただし、特許調査をした結果、どうしても特許が取れなそうな場合は、完全に登録を諦めるよりは、実用新案として登録だけは確保しておくことを検討しましょう。

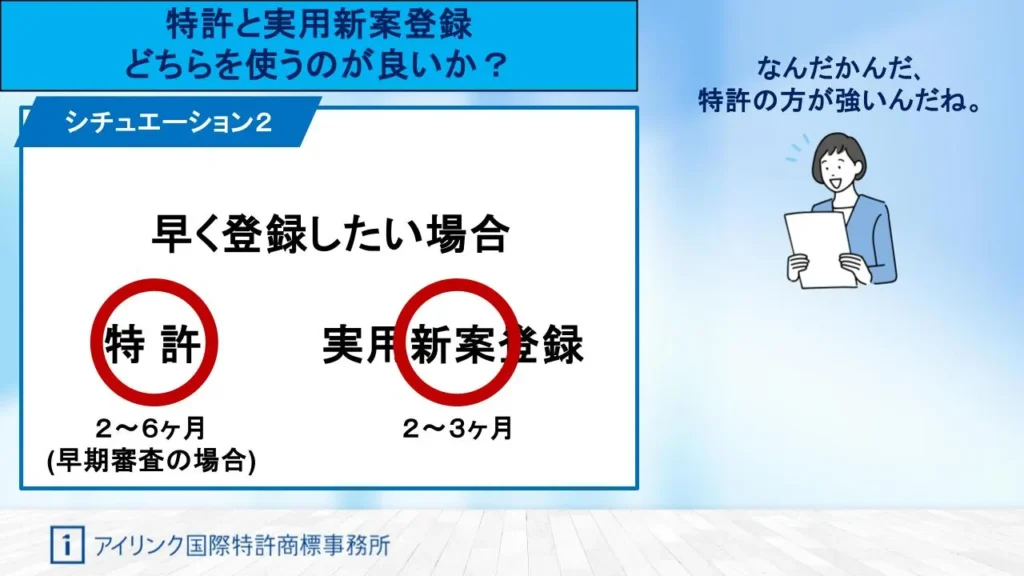

2.早く登録したい場合

これは、一般的には、実用新案登録が有効…と言われがちですが、実のところ、そうでもありません。

なぜかというと、特許にも、早期審査という制度があり、かなり早く登録することができるためです。

実用新案登録の場合、無審査で2〜3ヶ月で登録になります。

一方で、特許で早期審査を使った場合は、審査を経た上で、拒絶理由通知が来なければ2〜3ヶ月で登録になります。

拒絶理由通知が来てそれに対応する必要が生じた場合は期間が長引きますが、それでも半年程度で登録まで持っていけます。

なので、なるべく早く登録して、「他社の行為をやめさせたい」ということならば、特許の方がおすすめです。

なぜならば、「やめさせる」ということに関しては、特許の方が優れているためです。

一方で、なるべく早く「登録されているという事実を作りたい」ということであれば、確かに、実用新案登録は有効です。

個人的には、いずれの場合であっても、事前の特許調査の結果として、「特許が取れる可能性がじゅうぶんにある」ということであるならば、特許の早期審査を使う方が有効なことが多いと考えています。

3.費用を抑えたいとき

これは、実用新案登録が有効に働くシチュエーションです。

ただ、先ほどもご説明しましたが、特許も実用新案登録も、最初に特許庁に提出する書類はほぼ同じものなので、そこでの差は出ません。

少なくとも、数万円とかで登録できるわけではないので、そこはご注意ください。

4.絶対に真似されたくないとき

この場合は、特許一択です。

なぜならば、何度もお伝えしているとおり、他人をやめさせる目的であれば、特許の方が実用新案登録よりも優れているためです。

5.ちょっとでも競合他社の参入を牽制したいとき

特許を取れるほどの技術的な新しさがあるかは非常に自信がないが、少しでも競合他社の参入を牽制したいという場合は、どうしたら良いでしょうか。

この場合、せめて実用新案登録しておくのは一つの手です。

競合他社が参入するのを自主的に諦めてくれたり、もしくは、参入するまでの時間が伸びる可能性があります。

一方、登録になる見込みが薄い場合の次善の策という意味では、実用新案登録ではなく、「特許出願中」というテクニックを使う手もあります。

特許は、出願後に、審査請求をしなければ、3年間、「特許出願中」の状態を維持することができます。

この3年間、「特許出願中」という表示をして、「特許になるかもしれないよ」と、牽制をかけ続ける手法です。

しかも、この3年間のうちの初めの1年半は、特許出願した技術は公開されません。

したがって、1年半の間、競合他社は、特許出願の内容を見ることもできないのに、ただただ「特許出願中」という文字を見て、「一体どんな特許を出願したんだろう」と、気にしなくてはならないことになります。

これは、実用新案登録にはないメリットとなります。

実用新案登録の場合は、出願から2〜3ヶ月後には登録になり、その後すぐに内容が公開されてしまうので、このような非公開のまま牽制することはできないんですね。

このようなケースで実用新案登録と特許出願中、どちらを選択するかは、結構、その会社の好みだったりします。

6.できれば内容を公開したくないとき

特許と実用新案登録に共通する弱点として、その技術内容が世の中にオープンにされてしまうということがあります。

このとき、「特許を取るとか、実用新案登録をするよりも、ひょっとしたら、誰にもその技術を明かさないでひたすら秘密にした方が真似されづらいんじゃないか? 」という場合も多々あります。

こういうケースで最悪なのは、技術内容だけはオープンなるけれど、何ら有効な権利は取れない、という状態です。

この最悪の状態を避けたい場合は、特許の早期審査がベストな選択肢となります。

この方法だと、出願後、3ヶ月程度で審査結果が出て、審査結果NGならば意見書などで反論して、これでもダメな場合は、出願を取り下げてしまいましょう。

すると、出願から1年半後の「出願公開」前に、特許出願を取り下げることができますので、どんな特許を申請したのかは、誰にも知られません。

7.将来外国で特許を取りたい場合

この場合、日本で特許を取得している方が安心です。

外国で特許を取る場合、日本以上にお金がかかりますので、外国に出願したはいいけれど登録にならない、という事態はなるべく避けたいです。

この時、日本の特許庁の審査を合格して特許になっていれば、外国でもそれなりに高い確率で特許になるだろうという予測が経ちます。

外国でも権利を取得したいような非常に重要な技術については、まずは何とか国内で特許を取得したいところです。

この記事を動画で見たい方はYoutubeでも解説しています!

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

アイリンク国際特許商標事務所のホームページでは、特許、商標、著作権などの知的財産権について、ビジネス上必要な知識だけを厳選して掲載しています。

ぜひ、他の記事もご覧ください。

また、もっと具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームから、私のオンライン個別相談をお申し込みください。