皆さんこんにちは。

アイリンク国際特許商標事務所弁理士の井上です。

この記事では、自分で商標検索、商標調査をしたい人に向けて、2025年最新の方法を解説していきます。

私の事務所では、商標登録のご相談を受けた時、必ず初めに無料で商標調査をします。

年に1,000件程度の商標調査をしていると思います。

この時に、ここ数年「すでに自分で商標検索しました」という方が増えているなという印象です。

これ、本当に素晴らしいことで感心するんですが、残念なことに、私の経験上、ご自身で、特許庁のデータベースで検索をされる時に、正しい方法で検索されている方は、ほとんどいません。

ほとんどの方は、商標登録したい「商標」をそのまま検索窓に入れて検索しているのですが、この方法ですと、多くの場合、0件と表示されるか、もしくは、せいぜい数件表示される程度です。

これで安心して、類似する商標はなかったので、この商標を使用しても大丈夫と思うと、非常に危険です。

この記事を読むと、とても簡単な方法で、弁理士に相談する前に、自分でかなり正確に商標検索をすることができるようになります。

また、2025年最新の方法として、AIを使った簡単な方法も解説します。

おそらく、弁理士がこの方法を解説している記事って、まだ、他にはないんじゃないかと思います。

なぜならば、私も含め、まだ、弁理士自身はAIを使って商標調査をすることはしないためです。

つまり、人間の方が、精度が高いからですね。

ただ、一般の方が、弁理士に商標調査を依頼する前に、自分である程度の現状を把握するという目的であれば、AIを使う方法はかなり有効です。

アイリンクでは、クライアントの商標は全て無調で調査していますが、予め自分でも商標検索ができると仕事が捗ると思いますので、ぜひ、最後まで読んでいただき、皆さんの仕事に役立ててください。

商標検索は、類似の範囲までしなくては意味がない

本題に入る前に、商標検索における大前提のお話をします。

みなさんが、自分が商標登録したい商標がすでに誰かに商標登録されていないかを検索する場合には、その商標と完全に同一の商標だけを調べても意味がありません。

その商標と類似する商標まで調べる必要があります。

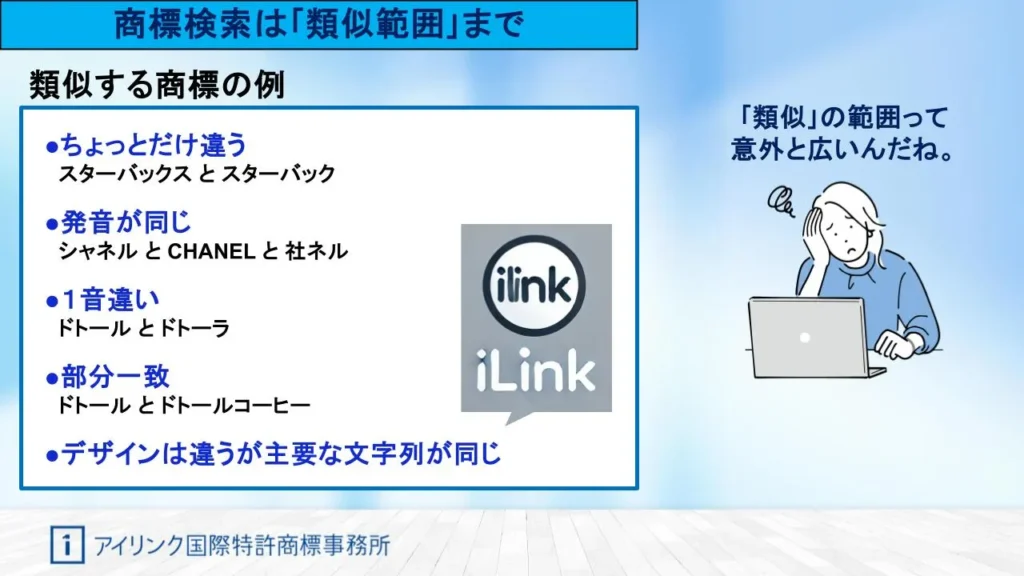

類似商標というのは、例えば以下の画像のようなものがあります。

- ちょっとだけ違う

-

スターバック と スターバックス

- 発音が同じ

-

シャネル と SHANEL と 社ネル

- 1音違い

-

ドトール と ドトーラ

- 部分一致

-

ドトール と ドトールコーヒー

- デザインは違うが主要な文字列が同じ

なお、ここで挙げたものは、「特許庁の審査で必ず類似と判断される」ということではなくて、特許庁の審査マニュアルによると、「類似と判断される可能性がある」ものなので、その点は、ご承知おきください。

次の章では、実際の検索の流れを解説します。

自分で商標調査する方法

実際に自分で商標調査する方法は、以下の8つのステップに沿っておこないます。

- 商標を検索するときはJ-Plat Patの「称呼検索」を使う

- まずは、称呼検索(単純文字列)で検索してみる

- 指定商品役務(業種)を確認する

- AIに区分を教えてもらう

- 部分一致検索を使う

- AIを使って、多数ヒットしたものから本当に似ている可能性があるものだけ抽出する

- アルファベットや漢字のとき「商標(検索用)」の検索窓も併用

- 一般的な言葉を調べるときは、Google検索やAIも併用

順番に解説します。

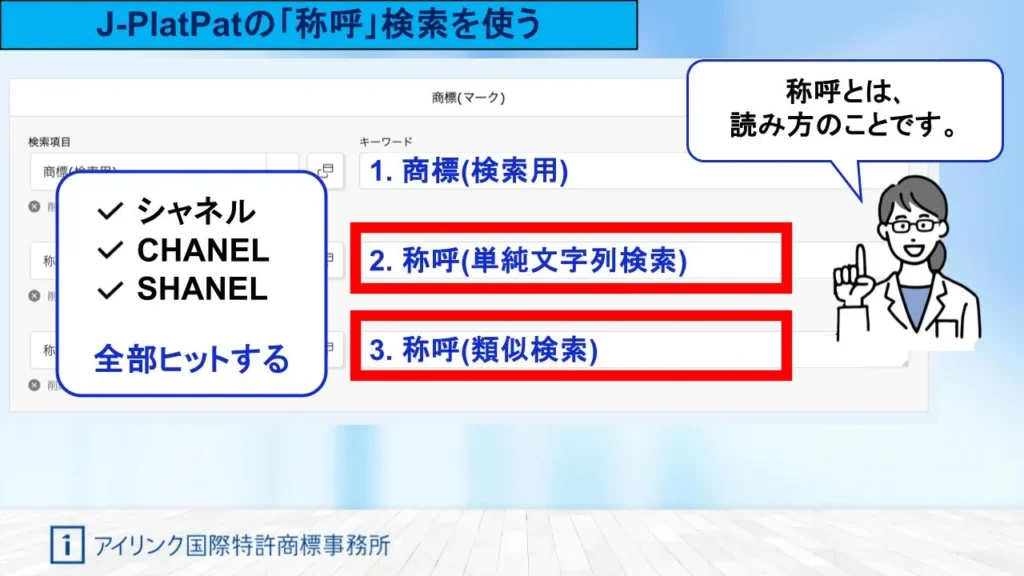

1.商標を検索するときはJ-Plat Patの「称呼検索」を使う

それでは、商標調査に使う特許庁の検索サイトからご紹介します。

これは、J-PlatPatというもので、誰でも無料で使えますし、我々プロも日常的にこれを使っています。

まずは、GoogleでJ-PlatPatと検索してください。

すぐに、J-Plat Patという、特許庁検索サイトが見つかると思います。

これが、J-Plat Patのトップページです。

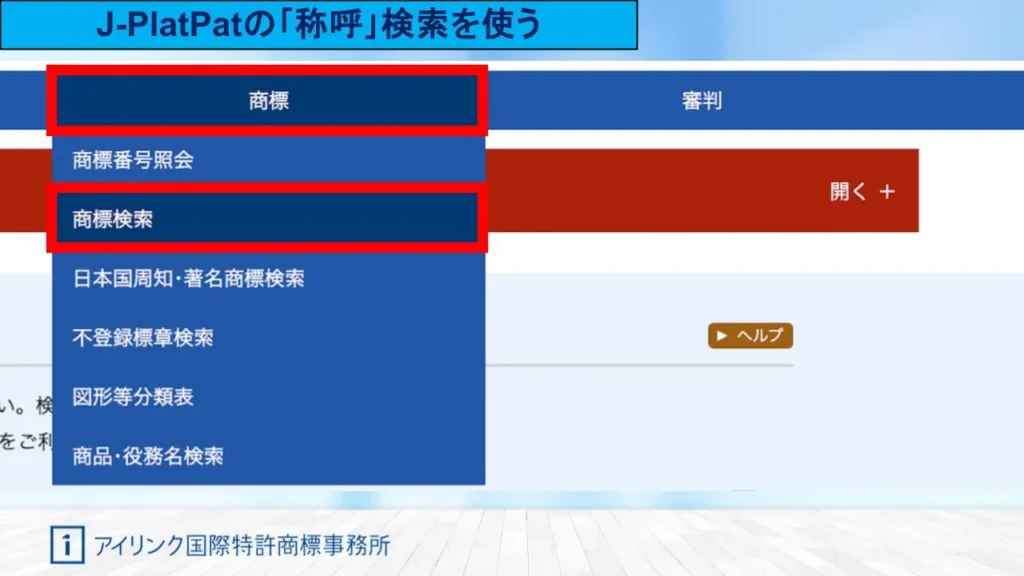

今回は、「商標」のタブから「商標検索」を選んでクリックしてください。

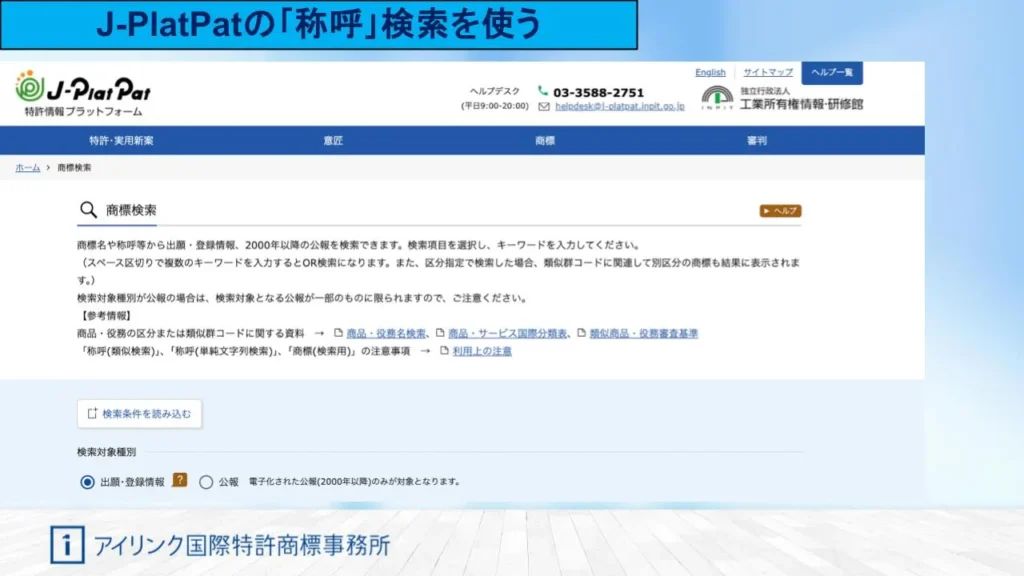

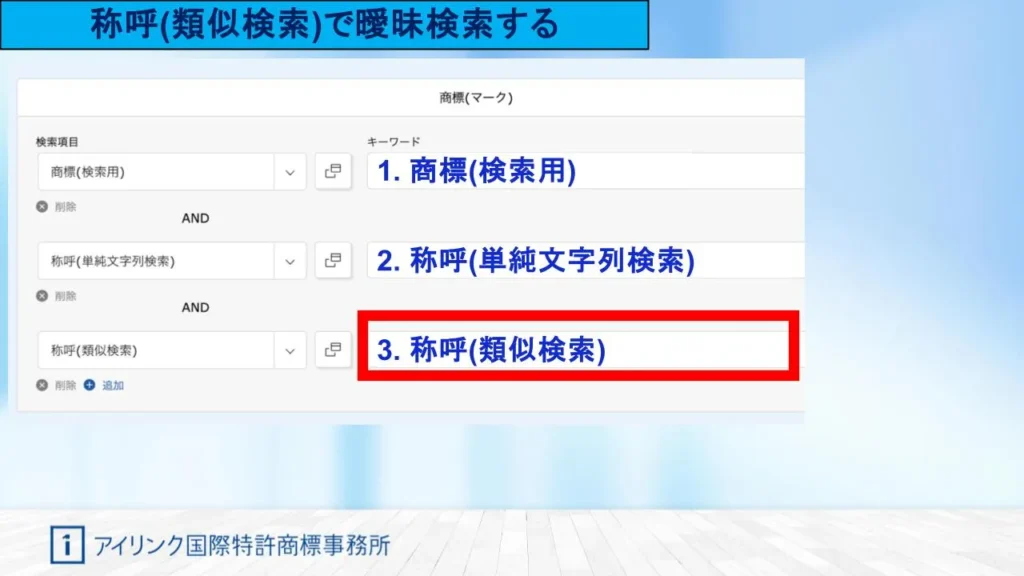

これが、我々弁理士が使っている、「商標検索」の画面です。

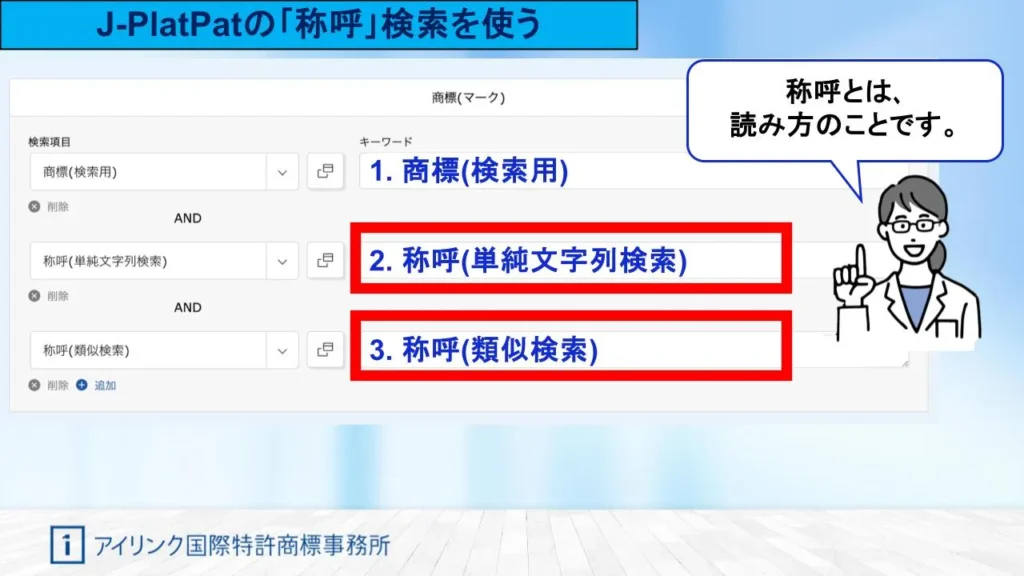

少し下にスクロールすると、3つの検索窓があります。

- 商標(検索用)

- 称呼(単純文字列検索)

- 称呼(類似検索)

この「称呼」というのは、商標の発音のことを意味します。

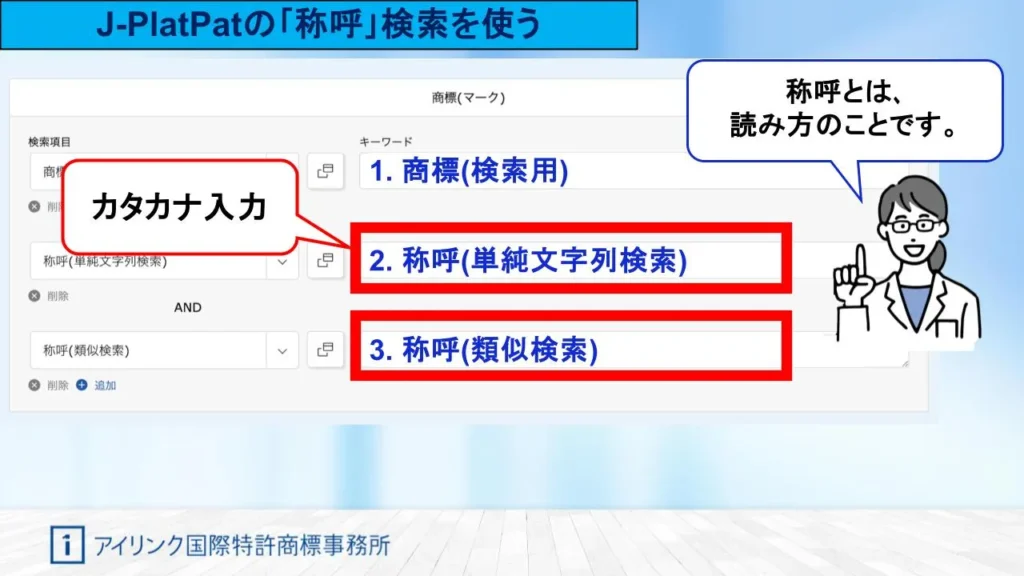

結論から言いますと、プロが商標調査をするときにメインで使うのは、2の称呼(単純文字列検索)と、3の称呼(類似検索)です。

つまり、商標の文字ではなく、読み方で調べると言うことですね。

なぜかというと、こういうふうに調べることで、例えばカタカナのシャネルも、アルファベットのCHANELも、ちょっとスペルの違う偽物のSHANELも、全てもれなくヒットするためです。

なお、2の称呼(単純文字列検索)というのは、普通にその商標の読み方をカタカナで入力すると、その読み方をする商標がヒットするというシンプルな機能です。

一方、3の「称呼(類似検索)」というのは、一般の方に馴染みのある言葉で言うと、曖昧検索です。

これは、一文字違いとか、部分一致とか、かなり幅広くヒットする便利な機能です。

これは、今日の最重要ポイントなので覚えておいてください。

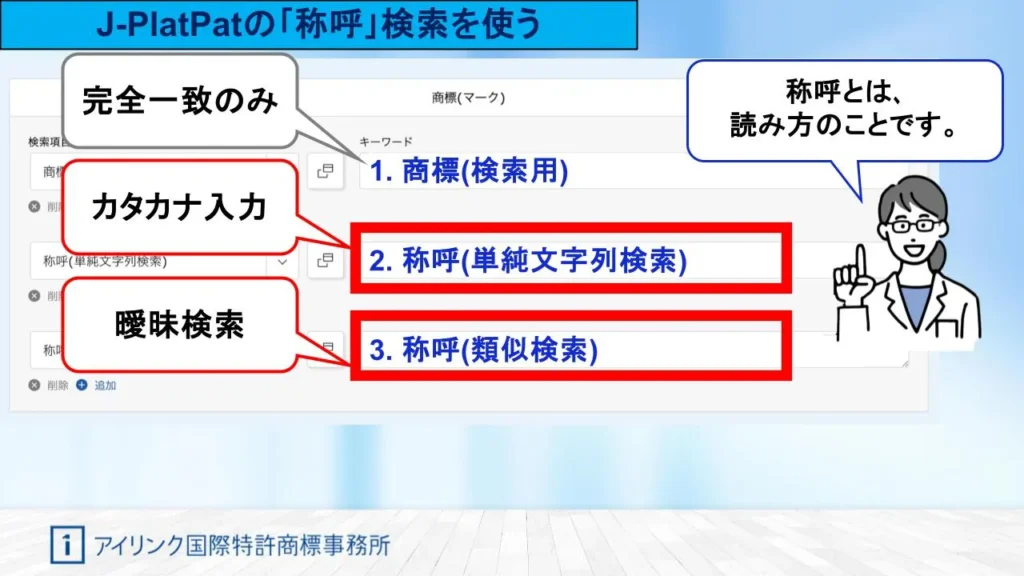

繰り返しになりますが、商標を検索するときに、2の称呼(単純文字列検索)と、3の称呼(類似検索)、この2つは必須で使います。

一方、1の商標(検索用)は、必要に応じて補助的に使います。

記事の冒頭でもご説明しましたが、1の商標(検索用)で検索するだけでは、ほぼ完全一致の商標しか発見できませんので、メインでは使いません。

自分で商標調査をする際には、この点を、よく注意しましょう。

2.まずは、称呼検索(単純文字列)で検索してみる

それでは、実際にやってみます。

今、仮に、「アイリンク」という名前の「カフェ」を作りたい場合を想定して商標検索してみましょう。

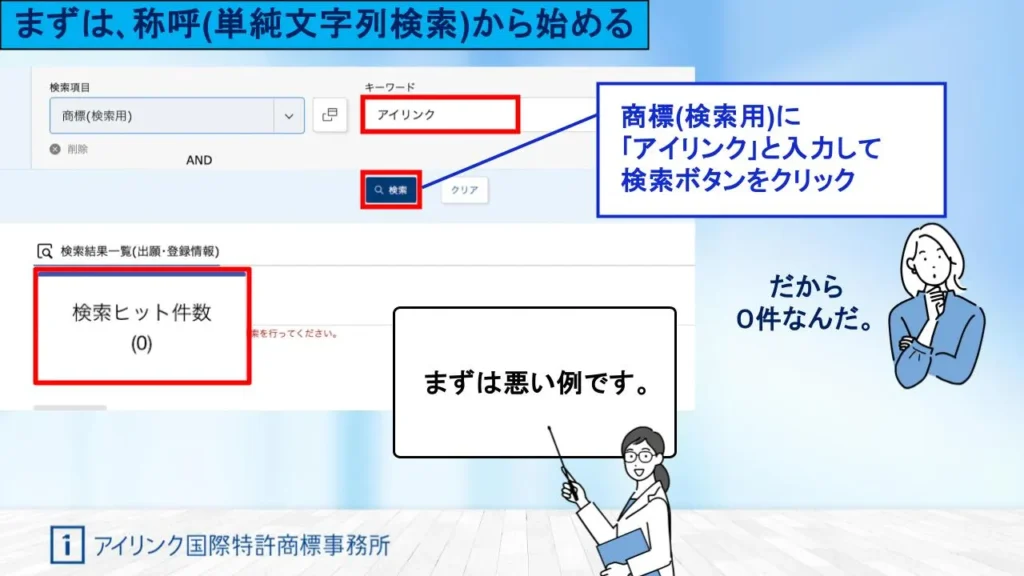

はじめに一度、良くない例をやってみます。

商標(検索用)の窓に、いきなり、「アイリンク」と入れて、検索ボタンを押します。

すると、検索結果0件でした。

私の経験上、「自分で商標検索したけれど、同じものはありませんでした」という方の多くは、この方法で、つまり「商標」の検索窓に、商標登録したい商標をそのまま入力して検索をしていることが多いです。

繰り返しになりますが、この方法だと、入力した商標と、完全に一致するものしか、ほぼヒットしませんので、商標を検索するときは、基本的に称呼検索を使います。

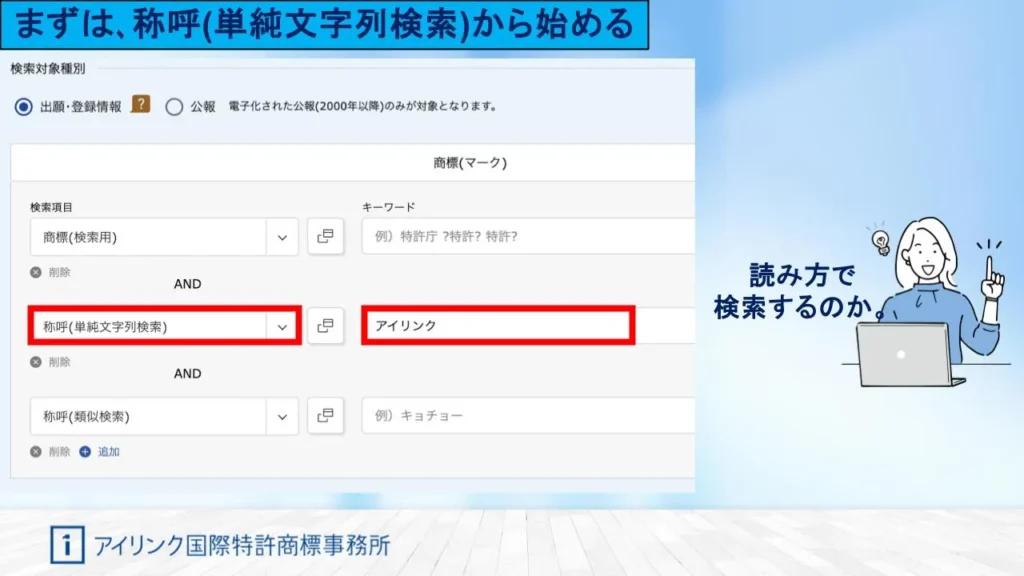

下の二つの窓ですね。

称呼検索には、称呼(単純文字列検索)と、称呼(類似検索)の2種類がありますが、

まずは、シンプルな機能の、「単純文字列検索」をしてみましょう。

これだけでも、一番上の窓の「商標(検索用)」で検索するよりは、だいぶん広く検索することができます。

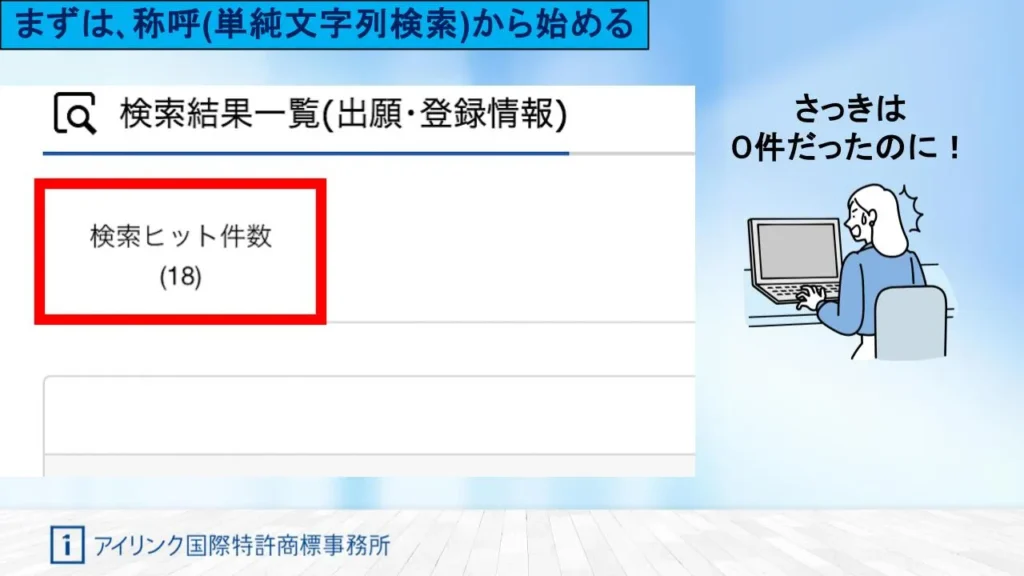

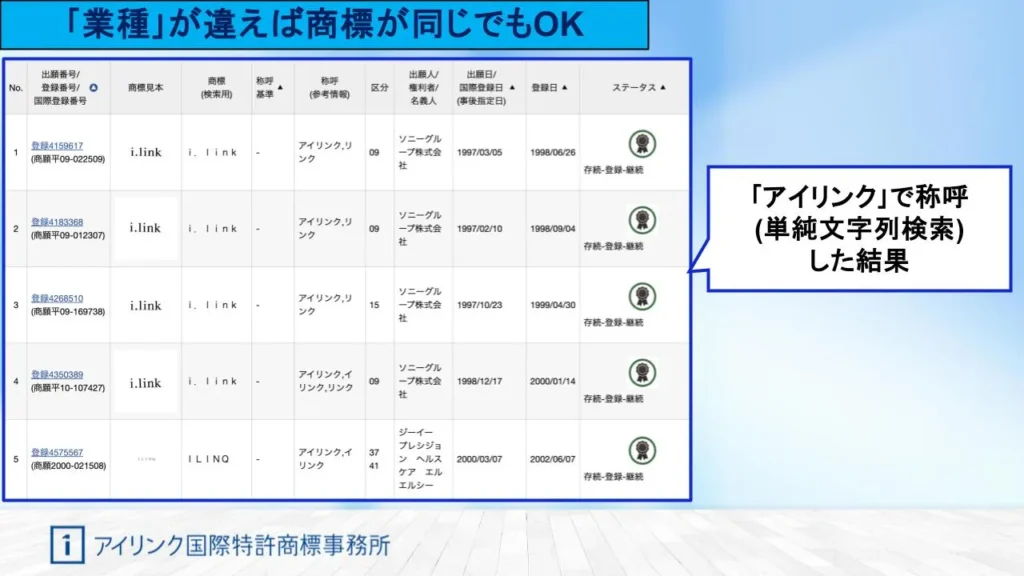

18件ヒットしました。

「アイリンク」という読み方をする商標が、18件登録されているということです。

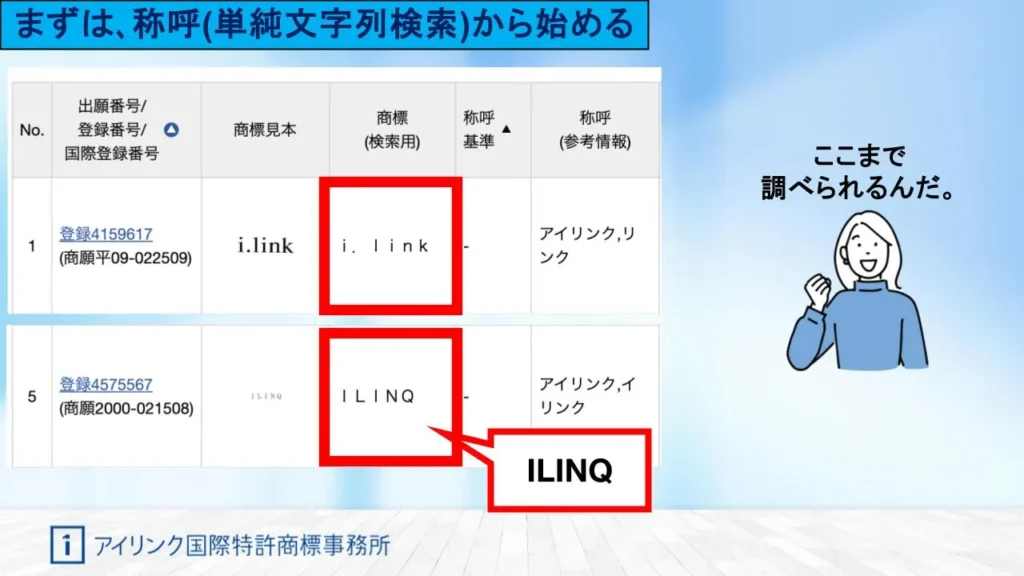

先ほど、「商標」の検索窓で調べたときは、カタカナの「アイリンク」と完全一致するものしか検出されず結果0件でしたが、今回は、アルファベットのi.linkまで含めて幅広くヒットしていますね。

さらに見ていくと、一般的に考えられるilink(アイエルアイエヌケー)のアイリンクだけでなく、最後の文字がQのアイリンクも検出されています。

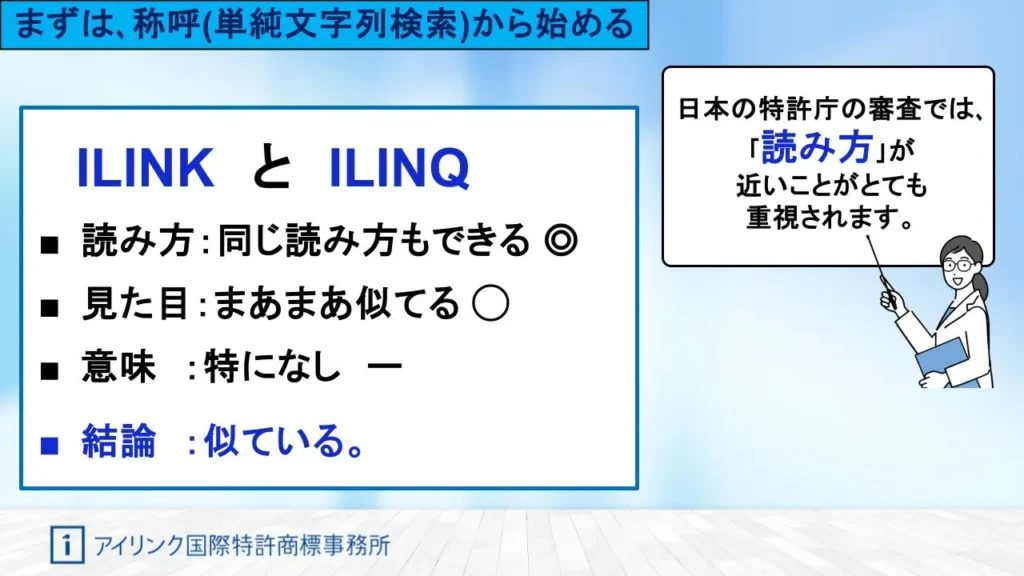

ILINKとILINQは、類似と判断される可能性がある

ここで、「え? このスペル違いのILINQって、まさかILINKと類似するの?」という声が聞こえてくる気がします。

はい、そのまさかで、ILINKとILINQは類似する可能性があります。

特許庁の審査マニュアルによると、このように、アイリンキューとも読めるけれど、アイリンクとも読めるような文字列は、原則として両方の読み方が発生するものと判断されます。

そして、これは日本の特許庁の審査の特徴ですが、カタカナにしたときの発音が、類似の判断において非常に重視されます。

言い換えると、スペルの違いよりも、発音が共通していることが重視されがちです。

とくにこのILINKとILINQは、完全に造語で、特段意味がない言葉ですよね。

そうすると、これらを比較するときに、特許庁は次のように考えます。

- 読み方 同じ読み方もできる ◎

- 見た目 まあまあ似てる ◯

- 意味 特になし ー

<結論>似ている。

このように、造語の場合、発音が似ていることが類似の判断に及ぼす影響は、かなり大きくなります。

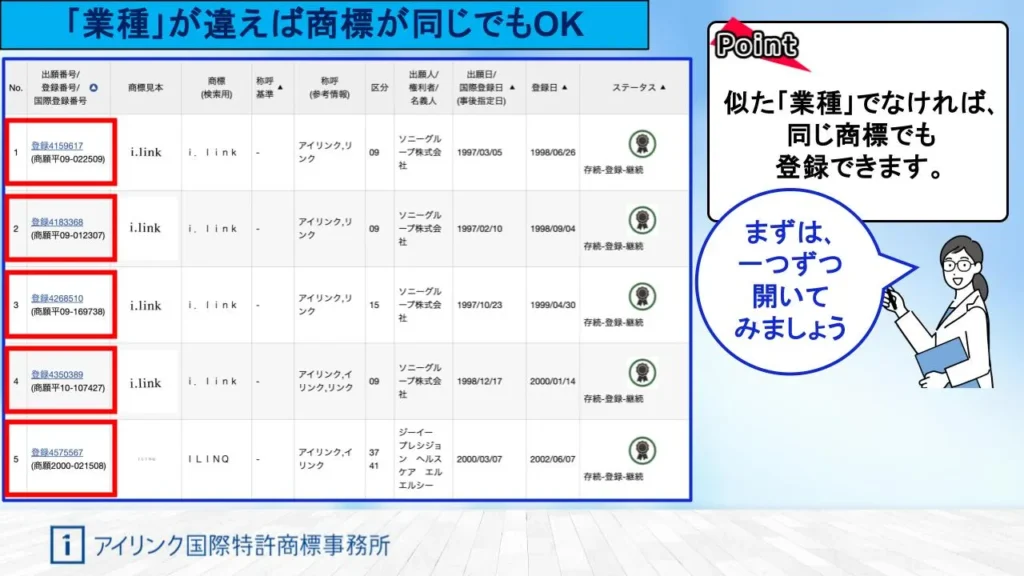

3.指定商品役務(業種)を確認する

さて、商標検索の話に戻ります。

アイリンクというカフェの名前を商標登録できるかどうか、調査を続けましょう。

ここで、今日の二つ目のポイントです。

基本的な説明になりますが、商標登録は、その商標を何の分野に使うかという、事業分野ごとに登録します。

なので、「アイリンク」と類似する商標があったとしても、業種がカフェ、つまり「飲食業」の分野でなければ、大丈夫と言うことになります。

これは、商標調査に限らず、商標登録という制度における必須の知識ですので、必ず覚えておいてください。

さて、今回ヒットした中から、自分の業種と関係あるものを絞り込むことになりますが、この方法は色々ありますが、私が、今までずっと一般の方におすすめしてきた方法は、絞り込みなどはかけずに、上から一つずつ開いていく方法です。

私は、一般の方が自分で商標調査をする場合、これが一番間違いが起きないと考えています。

「え!めんどくさい」と思った方、正解です! そうなんです。 商標調査って、めんどくさいんです。

なので、本当のおすすめは、称呼(単純文字列検索)で、18件もヒットした時点で、弁理士に相談した方が良いのですが、ただ、今回は、業種がカフェですからね。業種的には、比較的わかりやすい方だと思います。

なので、一つずつ開いていきましょう。

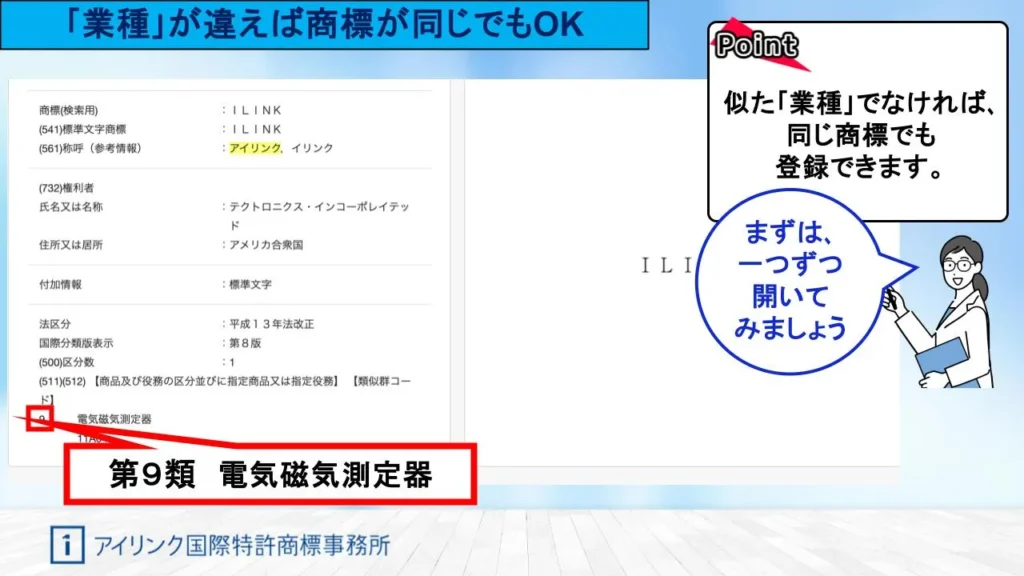

試しに、一番上を、開いてみました。第9類「電線及びケーブル,磁心,抵抗線,電極」と書いてあります。

これは、あきらかに飲食業ではないので、問題ありません。

このように一つずつ開いていくと、アイリンクという商標が「飲食業」の分野で商標登録されているか、確認するのは難しくないと思います。

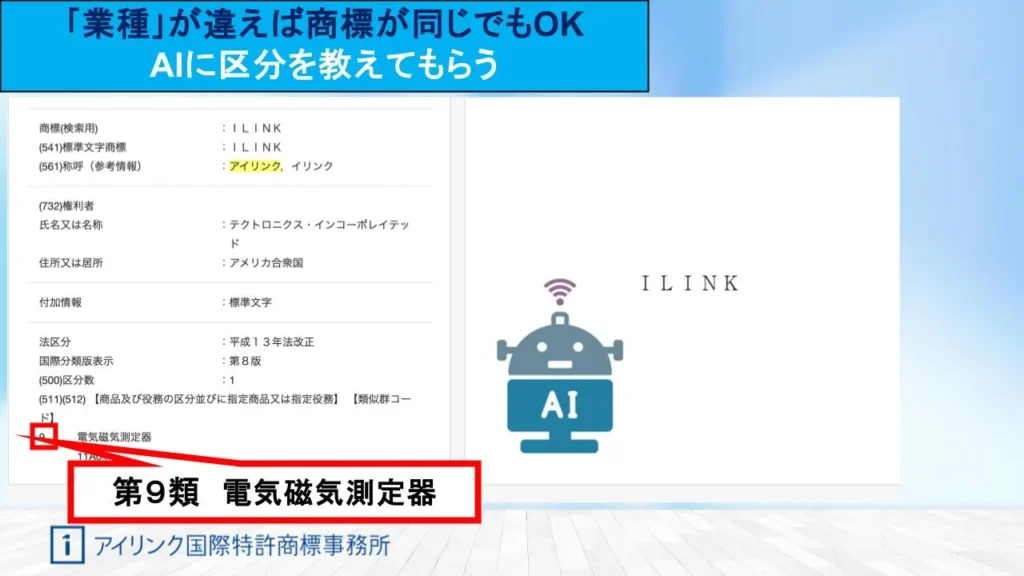

4. AIに区分を教えてもらう

さて、いよいよ、ここからはAIを使って、この面倒くさい確認作業を楽にする方法をご紹介します。

この第9類という部分に注目してください。

これを、指定商品役務の「区分」といいます。

要するに、「この商標を何に使いますか?」 の、分類です。

この9類は、電子機器とか、電子プログラムとか、概ねそういうものが入っている区分となります。

この「第何類」という区分の番号が分かれば、商標調査はかなり楽になるんですが、ただ、例えば、第9類では電子機器類に混じってメガネとかも入っていたりするので、正直、何の商品が第何類に入っているかなんて、一般の方からすれば、自分で考えるのは極めて難しいです。

そこで私がおすすめするのは、区分をAIに聞く方法です。

「カフェの店名の商標登録をするときの指定商品役務の区分を教えて」と聞いてみます。

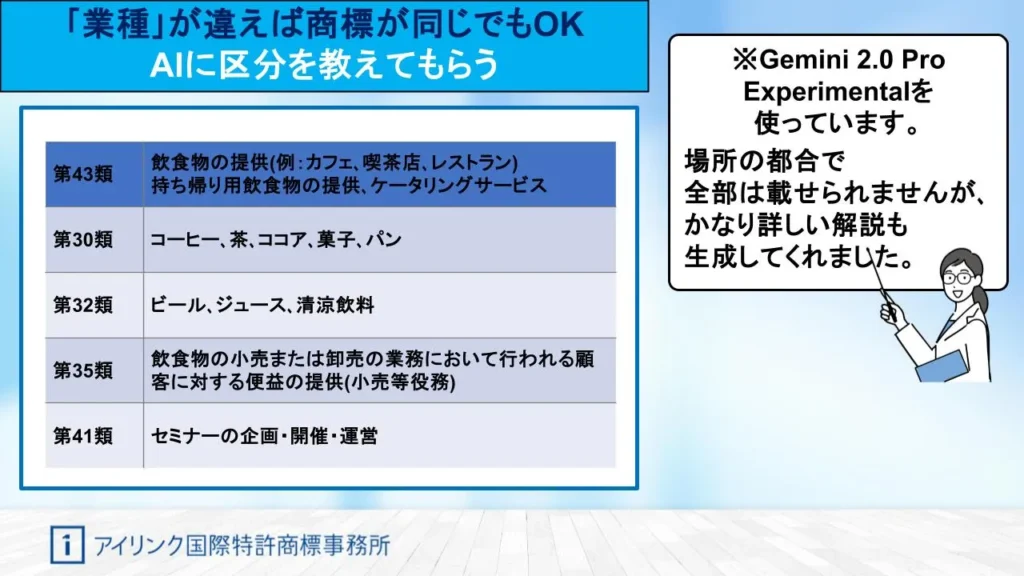

私は普段、有料版を含めて、複数の生成AIを使っているので、いくつかのAIで試してみましたが、一番良い…というか、2025年2月現在で一番詳細な答えを出してくれたのは、Googleの提供するGemini 2.0 Pro Experimentalでした。

Geminiの回答を見てみましょう。

この質問、8割がたの弁理士だと、飲食業の43類だけをあげると思います。

しかし、Geminiは、ここで、30類や32類の食品類、35類の食品の小売までも上げてきていますね。

正直、平均的な弁理士以上です。

さすがに、41類の、セミナーの企画・開催・運営(※料理教室などを想定していると思われます)は流石にやり過ぎな気がしますが(笑)

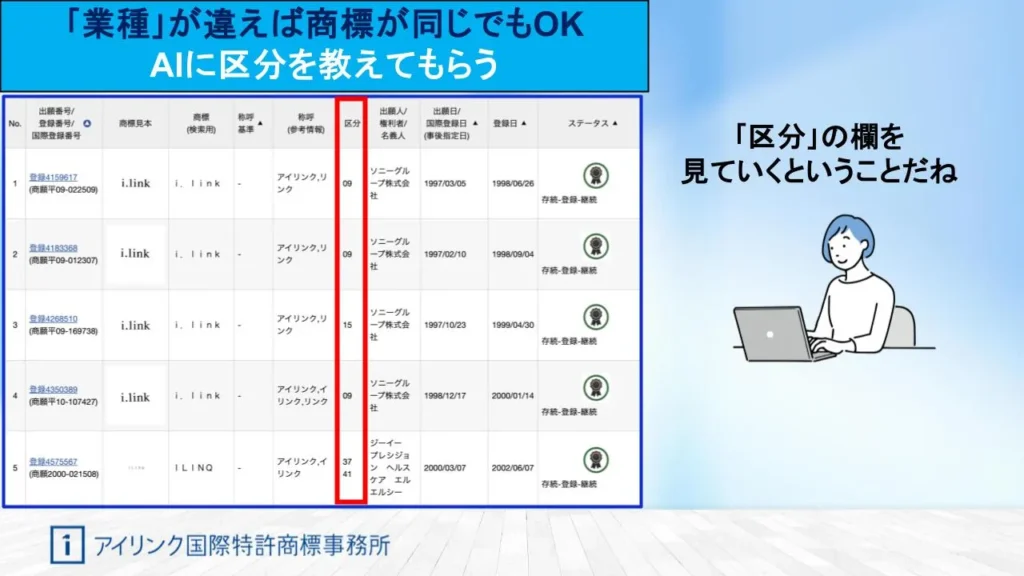

さて、それでは、先ほどヒットした18個の中で、幅広く食品に関係する区分、つまり43類、30類、32類、35類に該当するものがないかみてみましょう。

詳しい事情はここでは説明しませんが、実は、現状のJ-PlatPatは区分での絞り込みがやりづらいため、「目視」で行きます。

ここの部分です。区分が記載されていますね。ここをみていくだけです。

これを見ていくと、43類の飲食業はおろか、食品に関する区分は、一切ヒットしていないことがわかりました。

先ほどのように、一つずつクリックして開いていくよりも、だいぶん楽になったと思います。

もちろん、AIは、正確さにおいては保証されていませんし、実は、この区分での絞り込みには、稀に例外もあります。

なので、そのことはご理解いただいた上で、最終的には弁理士の無料調査を使っていただければと思います。

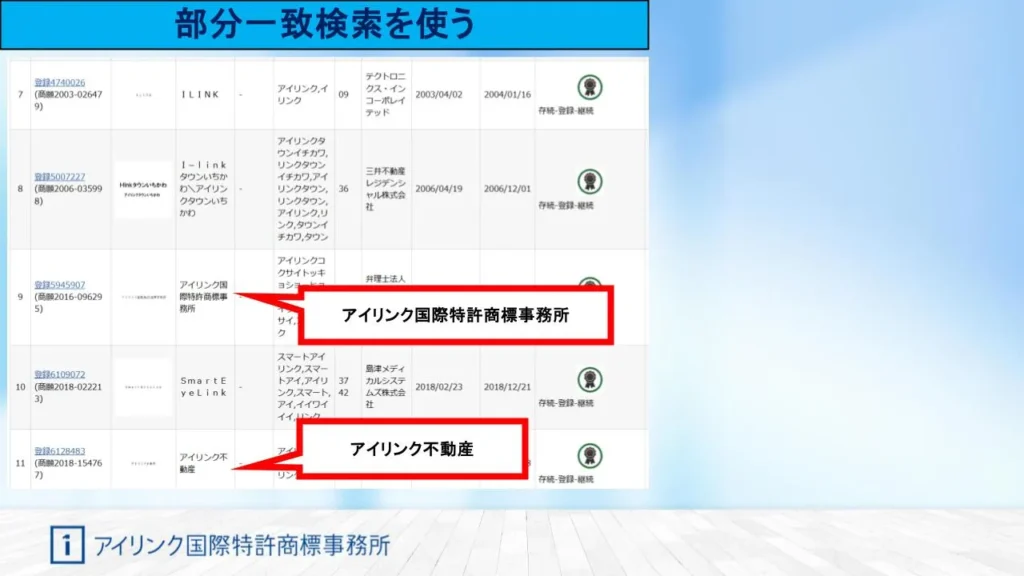

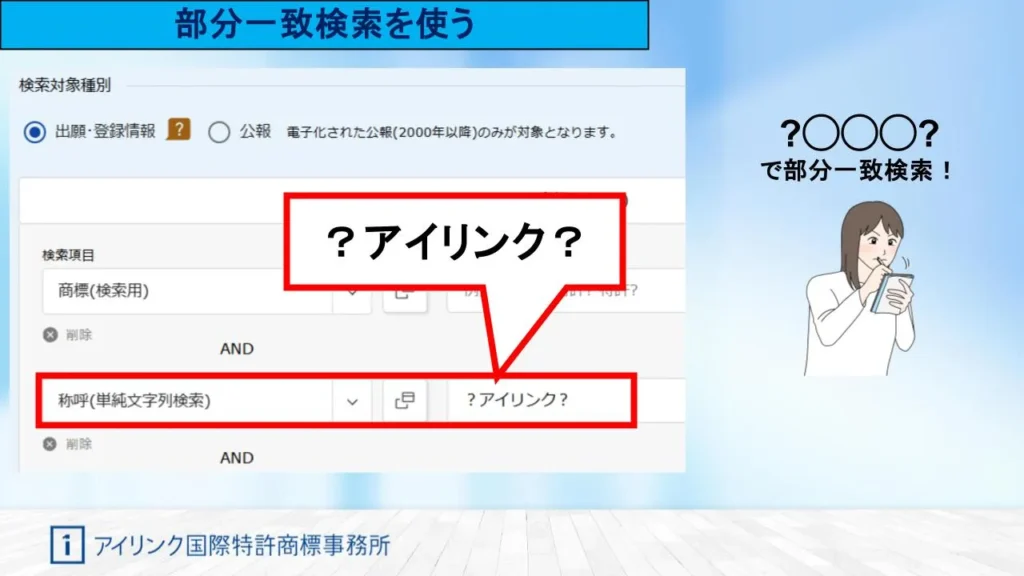

5.部分一致検索を使う

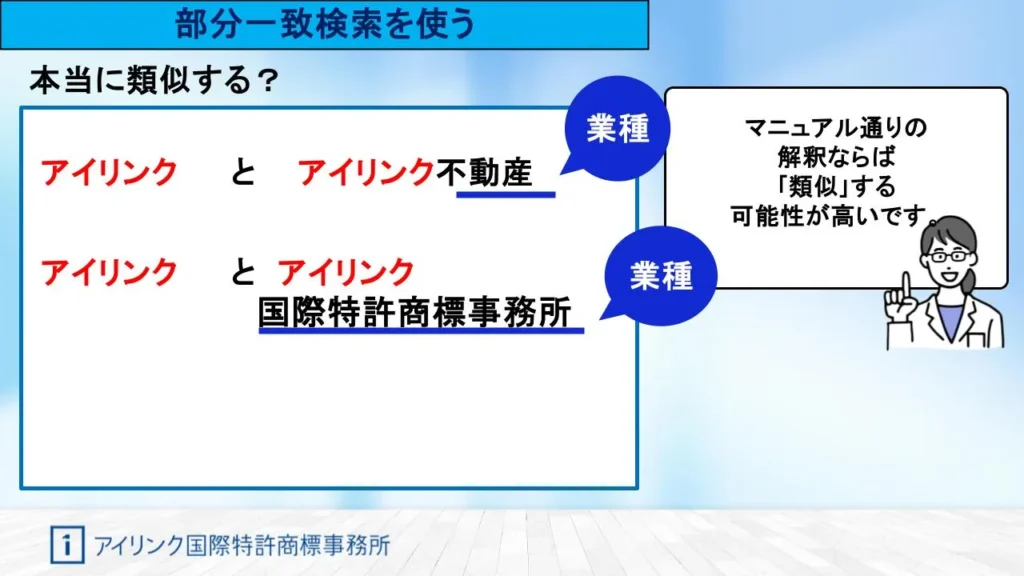

さて、称呼(単純文字列検索)でヒットしたものをスクロールしていくと、「アイリンク国際特許商標事務所」とか「アイリンク不動産」などもヒットしています。

こんな感じで、「アイリンク」で称呼(単純文字列)検索しても、「アイリンク〇〇」までヒットする場合がありますが、ただ、これは確実ではありません。

こういう、アイリンク〇〇を確実にヒットさせるためには、称呼検索を選んだ上で、「部分一致検索」を利用するのがベストです。

これは先ほどの「称呼(単純文字列検索)」の検索窓に 「?アイリンク?」のように、半角クエスションマークをつけて記入します。

そうすると、アイリンク〇〇とか、〇〇アイリンクといった商標も、確実にヒットさせることができます。

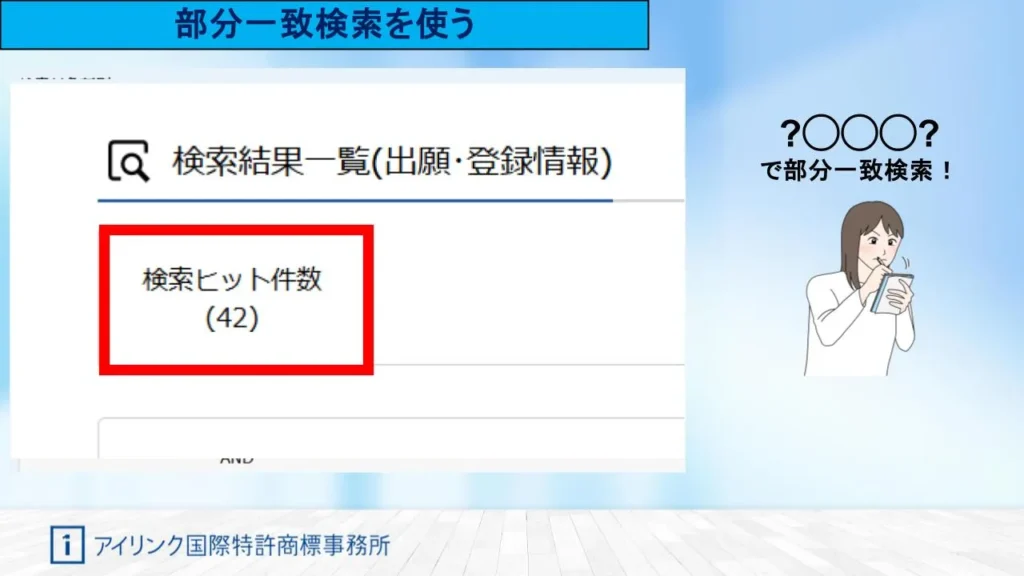

実際にやってみましょう。

42件ヒットしましたね。

これはただの好みかもしれませんが、私は個人的に、この、両側を「?」で括って検索する方法をかなり多用します。

次に紹介する曖昧検索よりも、ヒットするルールが明確だから安心できるんですよね。

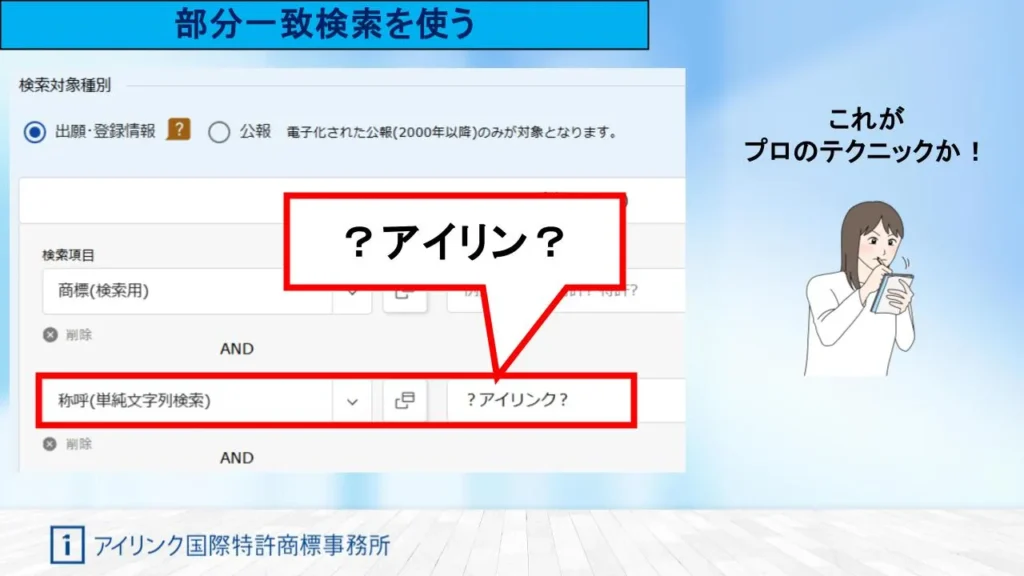

これを使った応用テクニックとして、「?アイリン?」のように、1文字削って部分一致検索する方法もよく使います。

これをやると、「アイリンツ」みたいな1文字違いもヒットさせることができます。

さて、ここで、そもそも、「アイリンク不動産」とか、「アイリンク国際特許商標事務所」が、「本当に、単体の『アイリンク』と類似する商標なのだろうか? 」という疑問がありませんか?

このような、「部分一致」パターンでの類似の判断は、非常に難しくてグレーゾーンも多々あります。

ただ、覚えておいていただきたいのは、少なくとも特許庁のマニュアル通りに解釈するならば、カタカナのアイリンクと、アイリンク不動産は、類似商標である可能性はかなり高いということです。

なぜならば、「不動産」や「国際特許商標事務所」部分は、業種を表す言葉であるため、類似の判断にはあまり影響を及ぼさないと解釈されるためです。

例えば、「『スターバックス』と『スターバックスコーヒー』は類似する商標か?」 みたいに考えてみるとわかりやすいかもしれません。

この場合だと、一般の方の感覚でも、「コーヒー」の有無はそれほど重要じゃないとわかるんじゃないでしょうか。

それと同じ理屈で、「アイリンクとアイリンク不動産」「アイリンクとアイリンク国際特許商標事務所」などは、特許庁の審査で類似と判断される可能性が高い関係にあります。

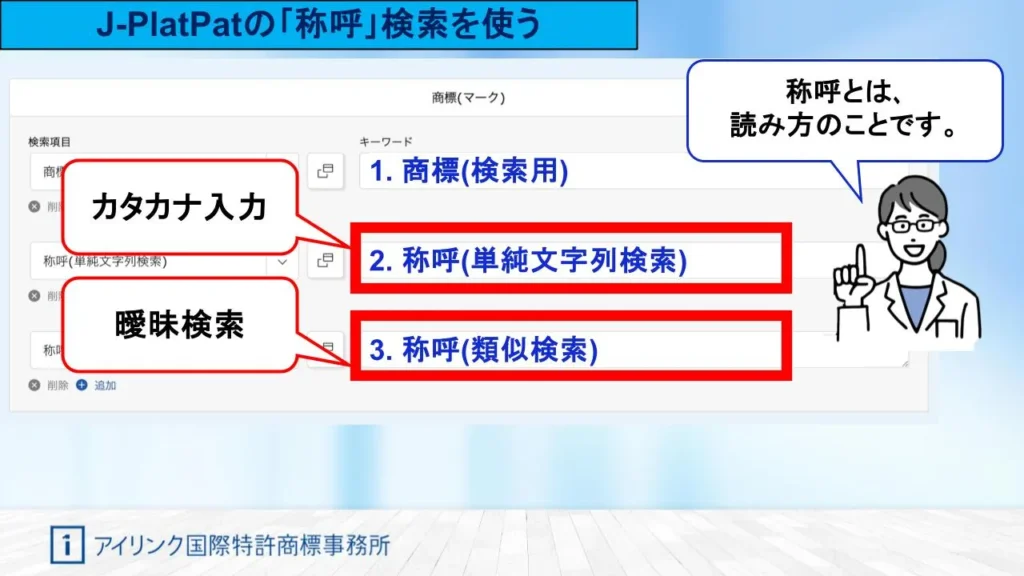

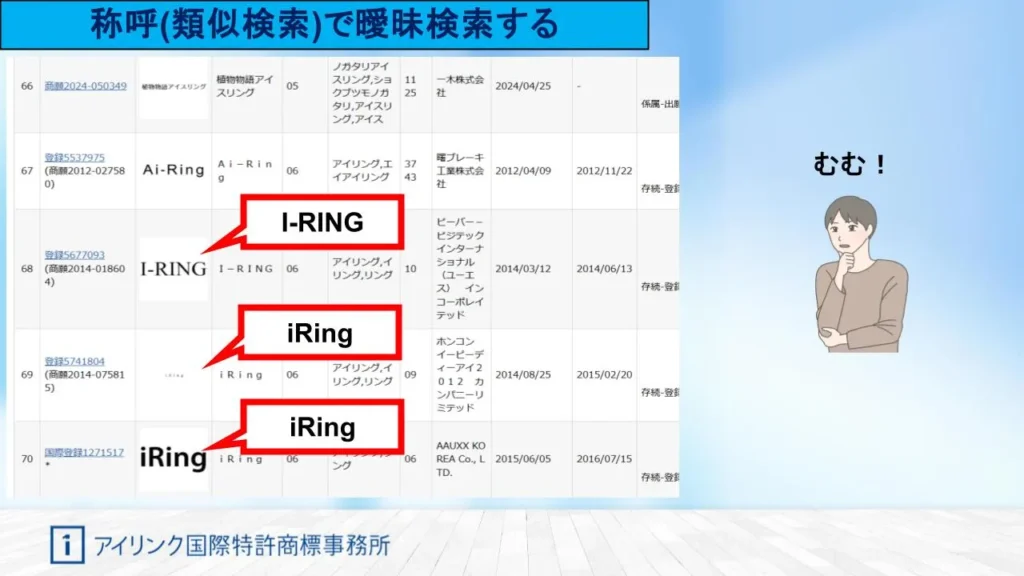

5.称呼の類似検索を使ってさらに幅広く調べる

次に、さらに広く、もれなくヒットさせるための方法として、称呼検索のもう一つのバージョンの、「類似検索」をやってみます。

これは、いわゆる「曖昧検索」だと考えてください。

単純文字列の称呼検索よりも、さらに幅広く類似の範囲が表示されるのですが、幅広くヒットしすぎるのが弱点でもあります。

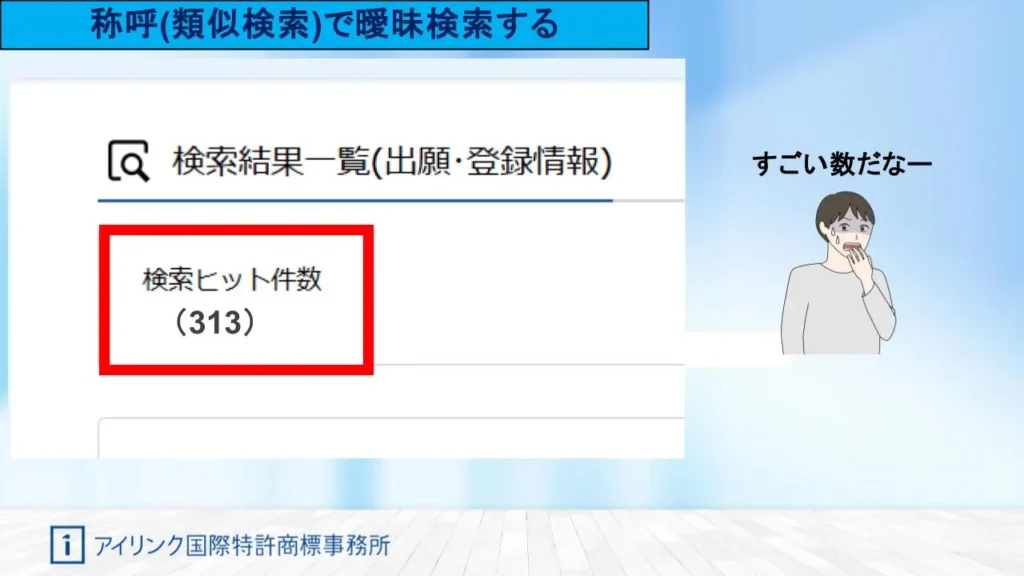

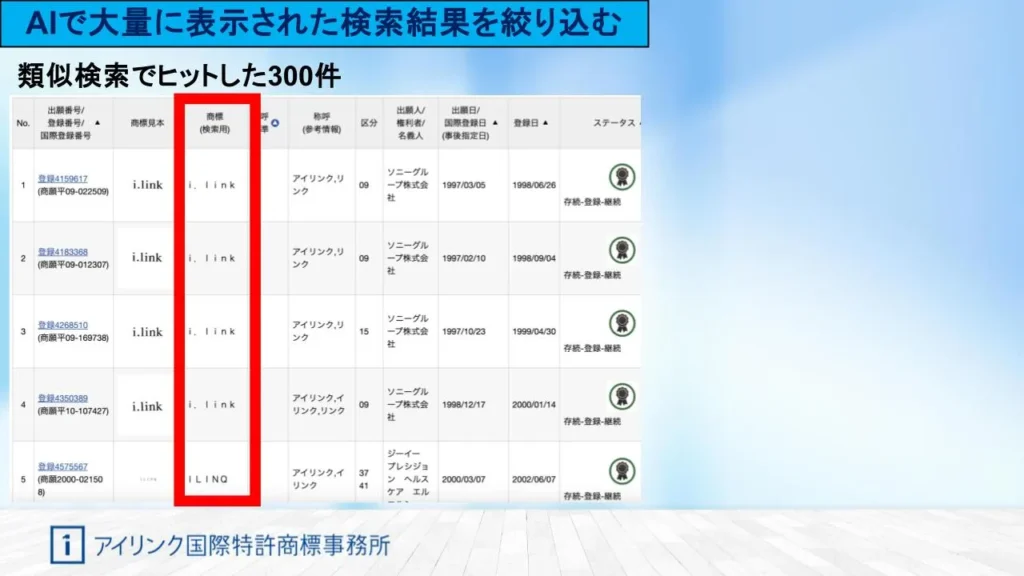

それでは、また、「アイリンク」で検索してみます。

313件ヒットしました。

アイリンクのようにカタカナ5文字くらいの商標の場合、称呼の類似検索を使うと、全然類似しないものも含めてかなり多く表示されてしまう傾向にあります。

さすがにこれは広くヒットし過ぎて、役に立たないよと思うかもしれません。

しかし、300件くらいであれば、ギリギリざっと読むことはできますので、まずは、なんでこんなにたくさん表示されているのか、少し眺めてみましょう。

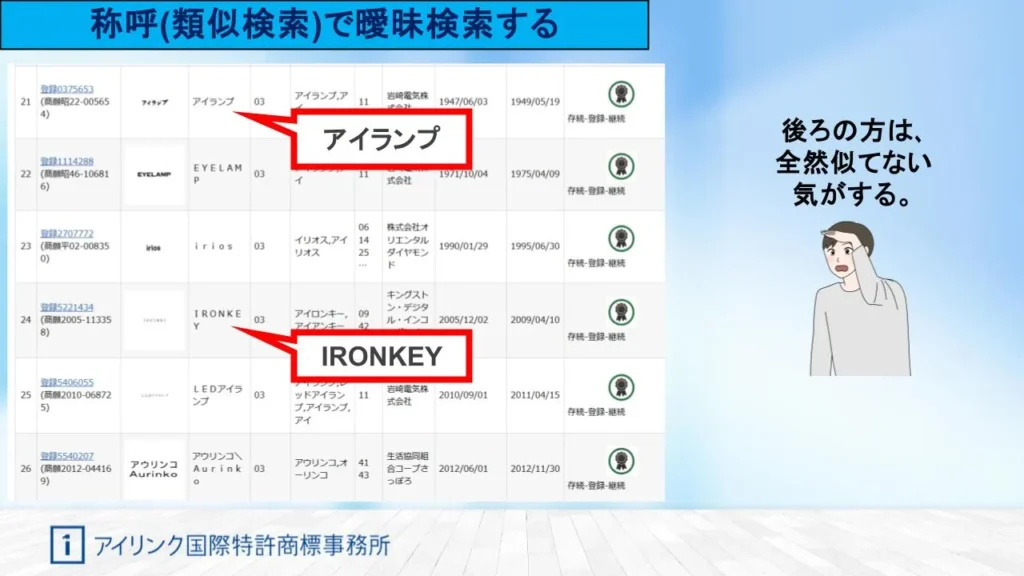

基本的には、類似度が高いものが初めの方にリストアップされます。

なので、初めのうちは、さっきの単純文字列の称呼検索と同じで、アルファベットの「i.link」が並んでいます。

しかし、しばらくスクロールすると、20個目くらいからは、「アイランプ」とか「アイロンキー」とか、もう、全然似ていないものが増えてきますね。

ここから先は、ざーっと見てく感じで大丈夫です。

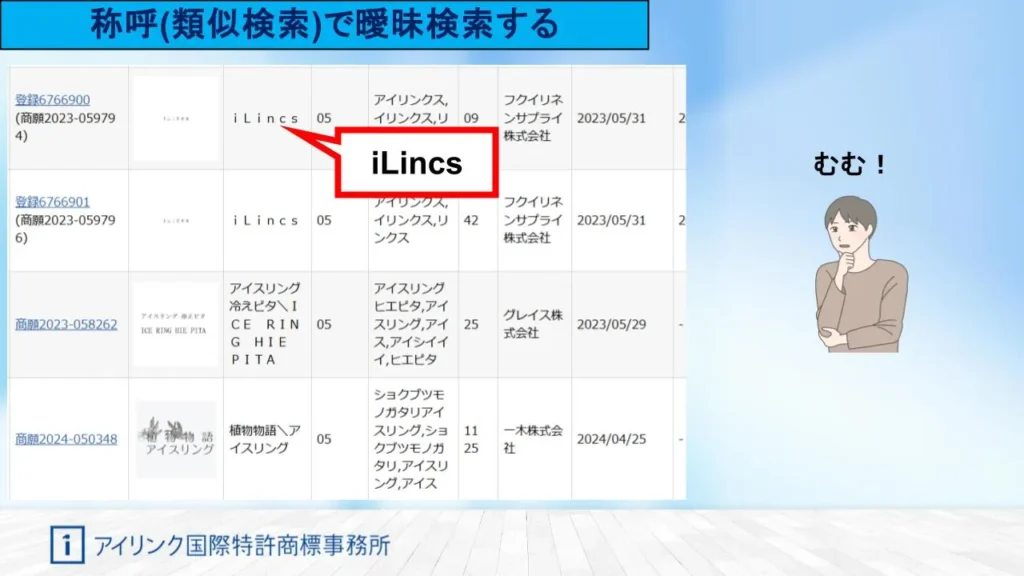

しかし、辛抱強く、もう少しスクロールしてみましょう。

すると、ピンポイントで少し類似度合いが高いものが出てきました。

例えば、59番に「iLincs」というのがヒットしていますね。

これは、カタカナのアイリンクと類似商標と判断される可能性は十分あるものです。

次のI RINGはどうでしょうか。

おそらく、私は、結論としてはアイリンクとは類似しないと思います。

しかし、これも、特許庁の審査マニュアル通りに解釈するならば、類似と解釈される可能性はゼロではありません。

このように、称呼検索の類似検索を使うとさすがに多く表示されすぎるのですが、これは、ざっと眺めて気になるものだけクリックしてみるので良いと思います。

6.AIを使って、多数ヒットしたものから本当に似ている可能性があるものだけ抽出する

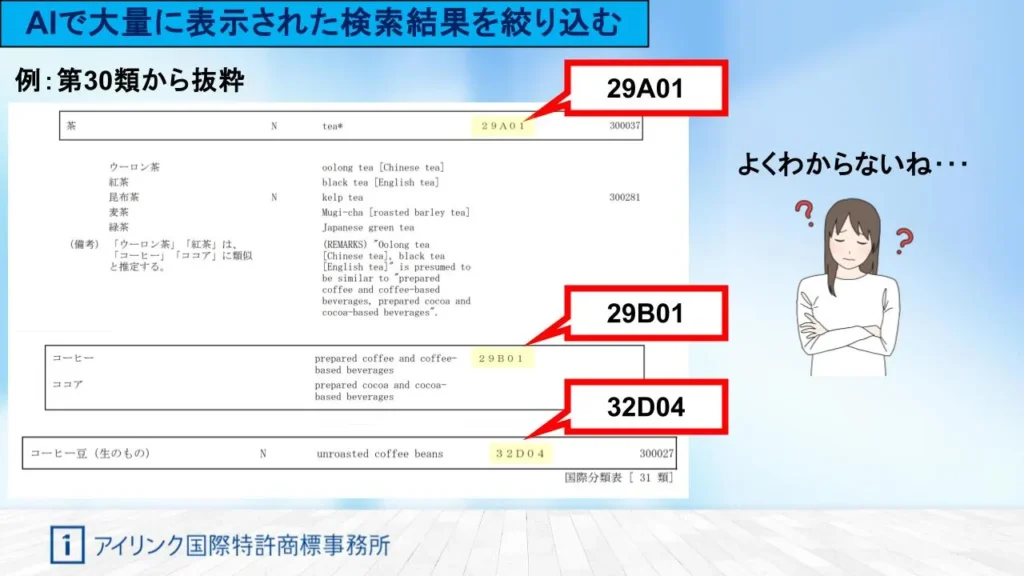

さて、この称呼(類似検索)を使って300件ヒットしたリストですが、プロの場合、ここから「類似群コード」というもので、絞り込みをかけます。

これは、先ほど、お話しした「区分」よりもさらに細かくてさらに正確な指定商品役務の分類です。

例えば、同じ30類の中でも、「お茶は29A01」「コーヒーとココアは29B01」「生のコーヒー豆は32D04」のように細かくコードが割り振られていて、このコードが違う商品同士は類似しない関係であると決められています。

つまり、仮に同じ商標を登録しようとした場合、コーヒーとココアは抵触するけれども、お茶とコーヒーは定食しないと言うことです。

さらには、コーヒーと、生のコーヒー豆は抵触しないなど、かなり複雑です。

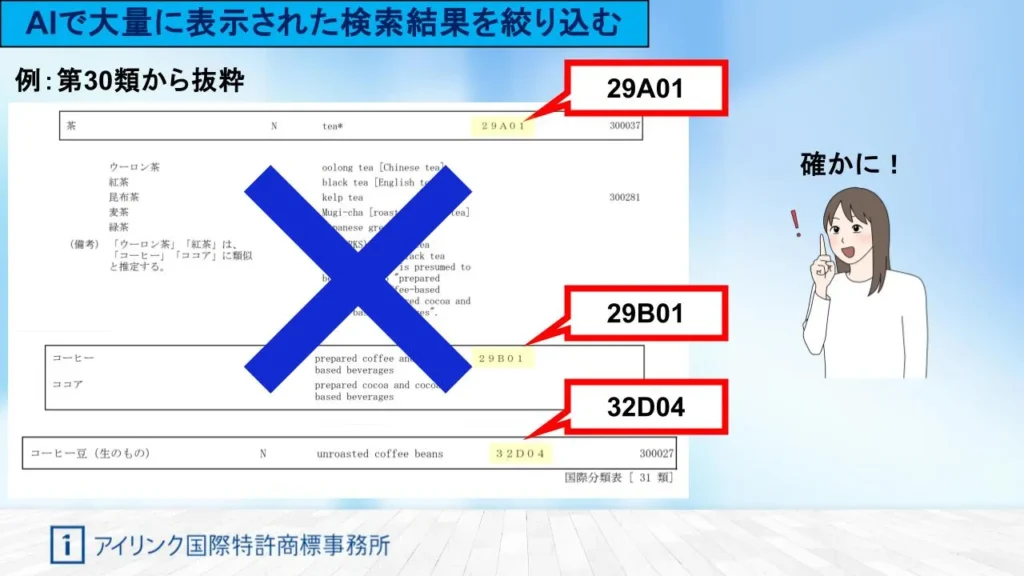

プロが正確に商標調査をするには、この類似コードでの絞り込みをかけるのですが、一方、一般の方が自分で商標調査する場合には、私は、類似群コードでの絞り込みはおすすめしていません。

なぜかというと、この類似群コードというのは、商標登録における最も細かい絞り込み方法ですので、間違って設定してしまうと、また「表示件数0件」みたいな、完全に間違った結果が出てしまいかねないためです。

しかし、300件も一つ一つ読むのは大変ですよね。

そこで、私が皆さんにお勧めする方法は、AIを使って、この300件の中から本当に似ているものをだけを抽出する方法です。

もちろん、これは、完璧な方法ではありません。

なぜならば、似ているかどうかの判断は審査官が人力でやっており結果にブレがあるため、それをAIが完璧に判断することは不可能だからです。

ただ、あくまで、最終的には弁理士に相談する前段階の自社での調査においては、非常に役だつ方法だと思いますので、今回みたいに多数の商標がヒットした時は、ぜひやってみてください。

さて、この300件から、本当に「アイリンク」と類似している可能性があるものだけをAIに判別させてみましょう。

簡単にいうと、この「商標(検索用)」の欄をコピペして列挙して、AIに判定をさせることになります。

少し詳しい方は、表示されたリストをCSVファイルで丸ごとダウンロードしてもいいと思います。

今回私が使ったAIは、先日リリースされたばかりの、「ChatGPT o3-mini」というものです。

プロンプトは、次のように入れます。

「次の商標リストの中で、日本の特許庁の商標登録の審査において、「アイリンク」と類似すると判断される可能性があるものをピックアップしてください。」

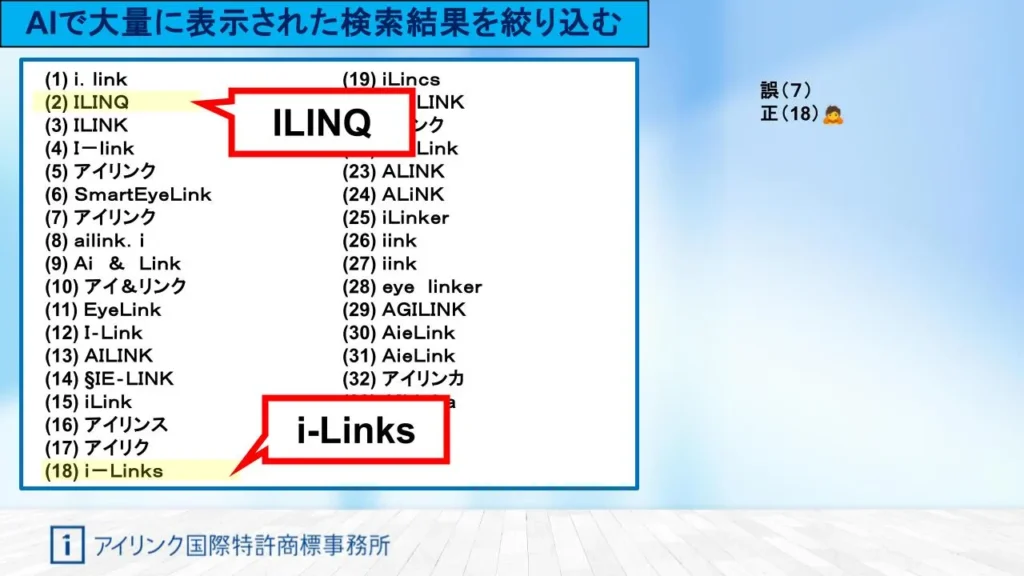

すると、o3-miniは、33件をピックアップしてきました。

そして、o3-miniは、一つひとつ、理由も説明していますね。

33件全部はご紹介できないので、一部抜粋してご紹介します。

(1)のILINKは、カタカナをアルファベットにしただけなので、当然類似ですね。

(2)のILINQも、読み方が近いので、類似する可能性が高いと先ほどご説明しました。

あと、(7)の複数形のi-Links、なんかは、かなり類似と言われやすいと思います。

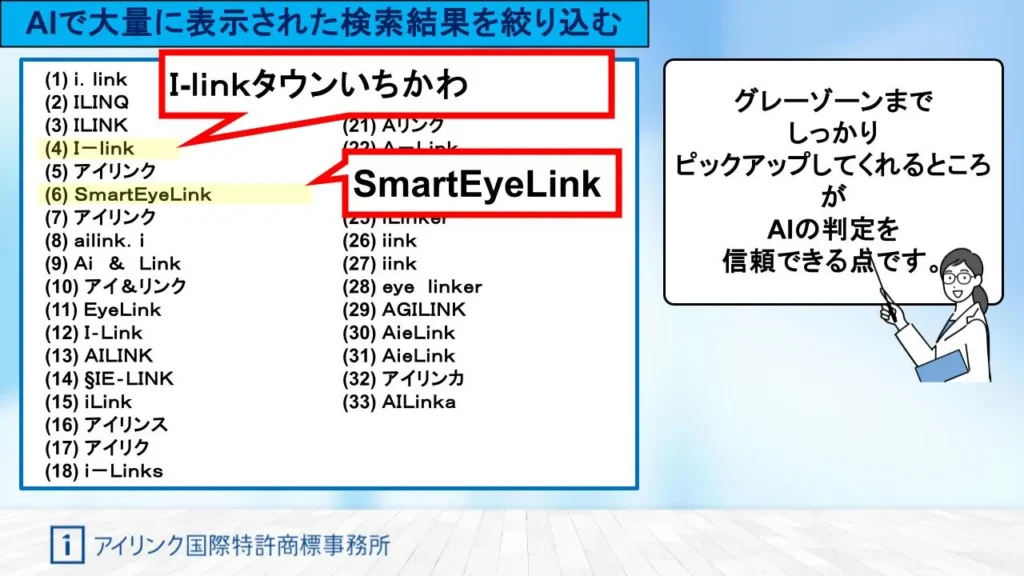

個人的に注目して欲しいのは、(3)の「I-linkタウンいちかわ」とか、(5)のSmartEyeLinkあたりです。

この辺りは、かなりグレーゾーンだと思います。

つまり、「審査官によっては類似と判断するかもしれない」という領域です。

このギリギリのラインまでしっかり類似の可能性ありと判定されていることは、AIの判定の信頼性の高さを表していると思います。

AIは回答に際して、以下のような「理由」も丁寧に説明しています。

- (1)ILINK

-

英字表記としてほぼ同一の印象

- (2)ILINQ

-

末尾の「Q」が「K」に近い印象を与える場合、全体の印象が「アイリンク」と類似する可能性があります

- (3)I-linkタウンいちかわ\アイリンクタウンいちかわ

-

中核部分として「アイリンクタウンいちかわ」が含まれている点から

- 4)アイリンク国際特許商標事務所

-

そのまま「アイリンク」を使用

- (5)SmartEyeLink

-

「EyeLink」の部分が「アイリンク」と同様の印象を与える可能性がある

- (6)I‐Link Agent

-

主要部分「ILink」が対象商標と同様

- (7)i-Links

-

複数形(または若干の変形)ながら、基本部分は「link」と同一

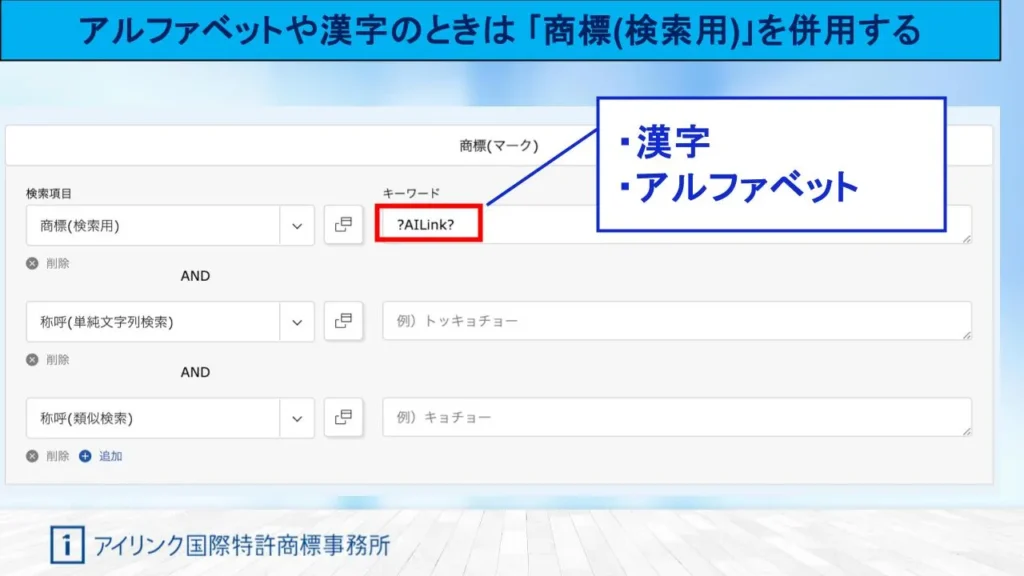

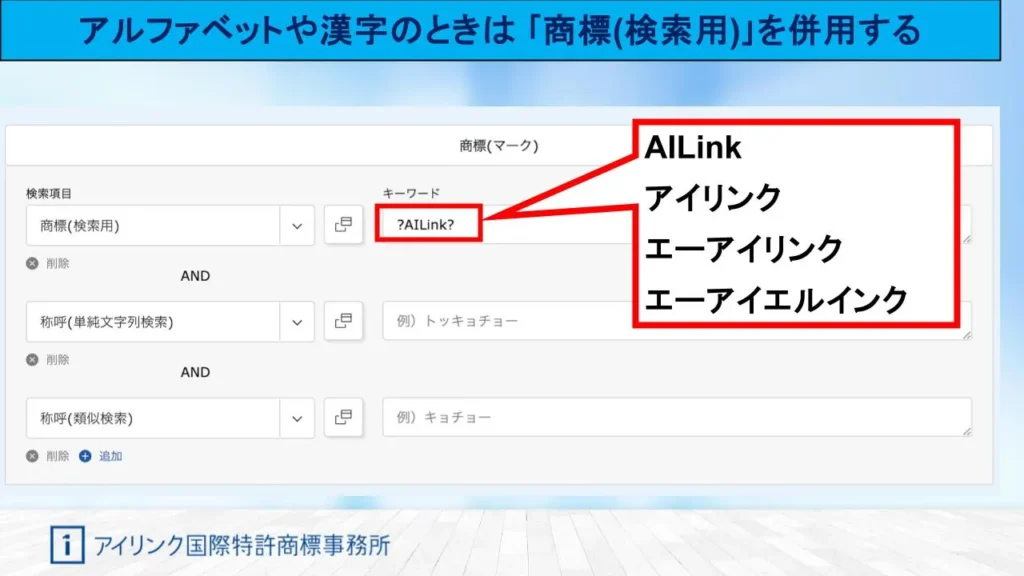

7.アルファベットや漢字のとき「商標(検索用)」の検索窓も併用

さて、ここまでは、基本の「称呼」検索のみ解説してきましたが、ここからは商標(検索用)の役立つ使い方をご説明します。

それは、漢字やアルファベットなどで、称呼、つまり読み方が複数通り考えられる場合です。

今回は、カタカナの「アイリンク」ではなくて、アルファベットの「AILink」で商標登録したい場合を想定してみましょう。

この場合、自分では「アイリンク」と読むつもりでも、「エーアイリンク」と読むのも自然ですよね。

さらには、「エーアイエルインク」と読むのも、おかしくありません。

このように、商標登録では、その商標をなんと読むかを指定することはできませんので、審査官は複数の読み方ができる場合は、全ての読みが発生するものとして審査します。

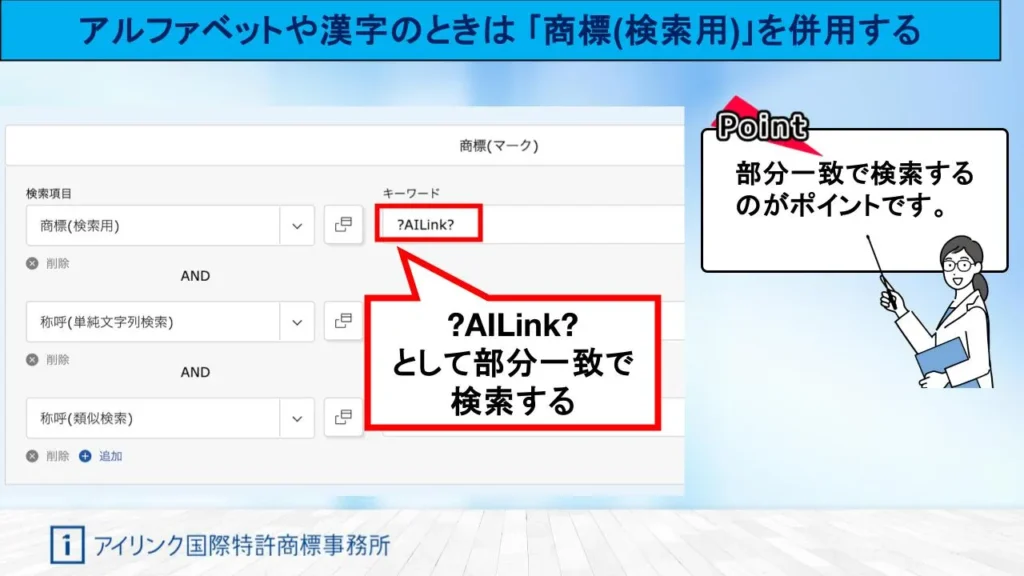

こういう場合は、まずは基本の称呼検索をした上で、捕捉的に、商標(検索用)を使います。

商標(検索用)の窓に、エーアイエルアイエヌケーの文字列を入れてみましょう。

ここで一つ、私なりの工夫なのですが、先ほども話した通り、商標(検索用)での検索は、基本完全一致で非常にヒットしづらいため、「部分一致」の検索式を入れます。

このように、クエスチョンマークで囲むやり方です。

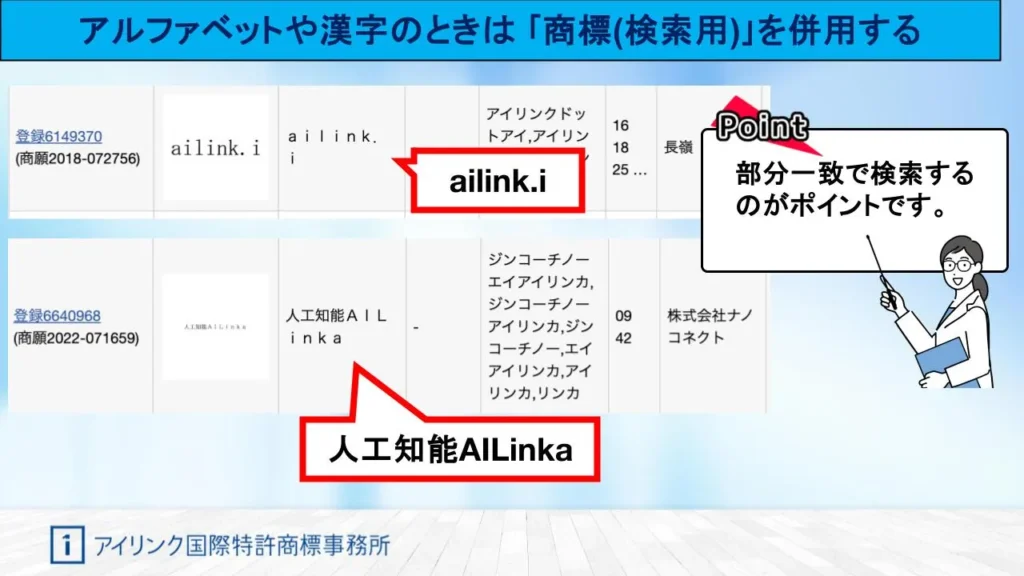

この検索方法を使うと、「アイリンク」の称呼検索ではヒットしづらい、このような商標もヒットしてきます。

ここまでやれば、取りこぼしはほとんどありません。

8.一般的な言葉を調べるときは、Google検索やAIも併用

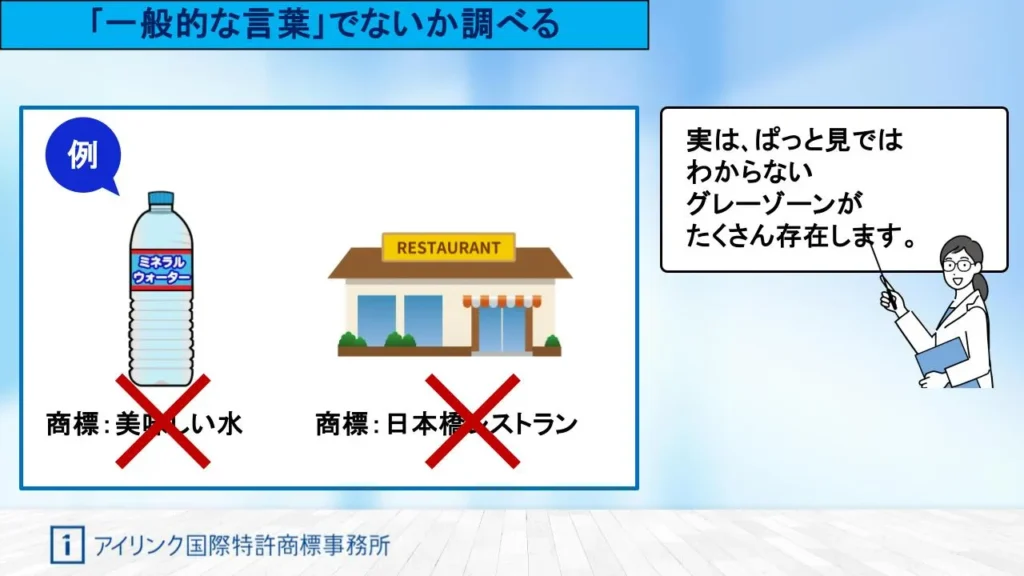

最後に、プロが商標調査をするときには必ず行う、その言葉が「一般的な言葉でないか」の調査の方法を解説します。

なぜこれを調べるのかというと、商標登録の基本的なルールとして、一般的な言葉を商標登録すること、つまり一般的な言葉を誰かが独占することはできないことになっているためです。

これは、先ほどまで解説した、「他人が類似の商標を登録していないか」を調査するのとは全く異なる観点で、もっと根本的に、「自分が商標登録しようとしている商標が、商標登録の対象になるか」という話になります。

例えば、ミネラルウォーターの名前として「美味しい水」とかは、レストランの名前で「日本橋レストラン」とかは、絶対に商標登録になりません。

このように、絶対ダメな例もありますが、現実には、グレーゾーンもたくさん存在しますので、今回はそういう場合の調べかたを解説したいと思います。

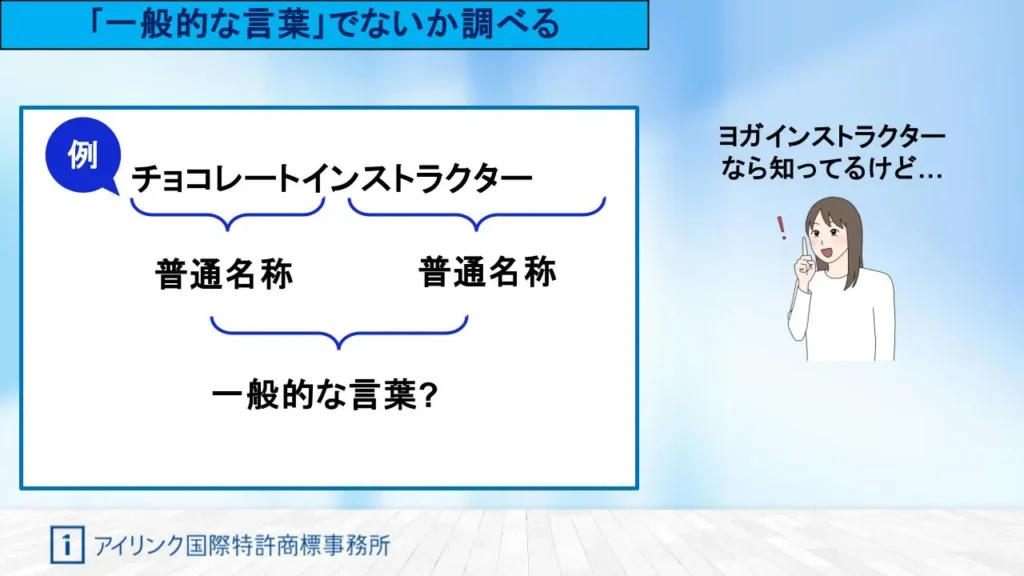

事例として、今私が考えた造語ですが、「チョコレートインストラクター」という言葉が一般的な言葉か調べていきましょう。

まず、理屈として、このチョコレートインストラクターという言葉は、チョコレートという普通名称と、知識を伝える仕事であるインストラクターという普通名称をくっつけた言葉ですから、「審査において、一般的な言葉だから商標登録できないと言われるかもしれない」という、第一印象はあります。

しかし、チョコレートインストラクターなんて聞いたことがない言葉ですし、簡単に、一般的な言葉だと断言するのも違う気がします。

このようなシチュエーションで、皆さんが、ご自身で、自分の商標登録したい商標が「一般的な言葉ではないか」を検討する際に役に立つ方法が2つありまして、それは、Google検索と、AIに聞く方法です。

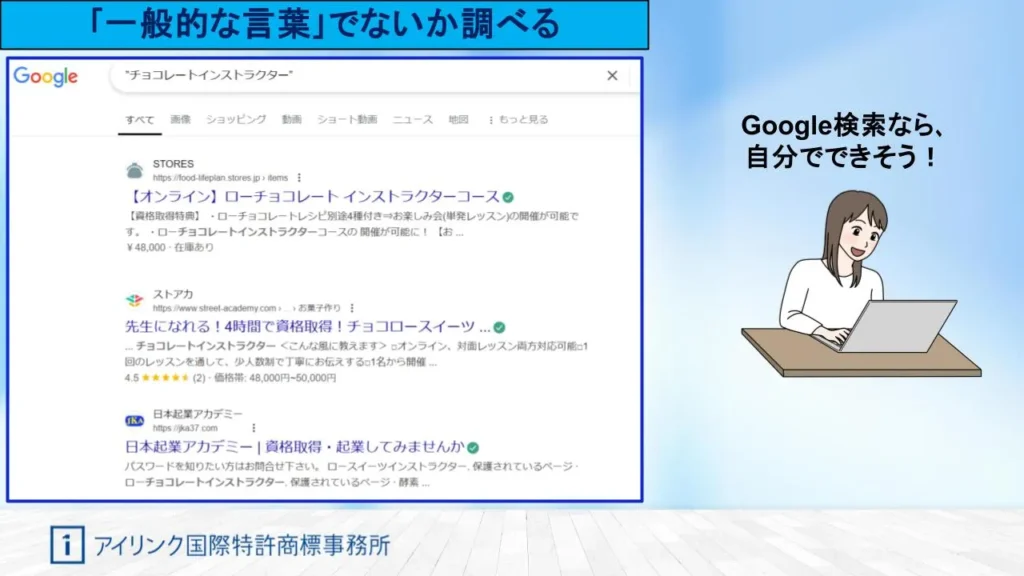

Google検索は、理屈はともかくとして、チョコレートインストラクターという言葉が、本当に一般的に使われているのかを調べるのに便利です。

この時、ダブルクオーテーションマークでくくって、完全一致検索するのがおすすめです。

こうやって完全一致検索してみると、「チョコレートインストラクター」という言葉が、理屈はともかく、現実として、どれくらい一般的に使われているかがわかります。

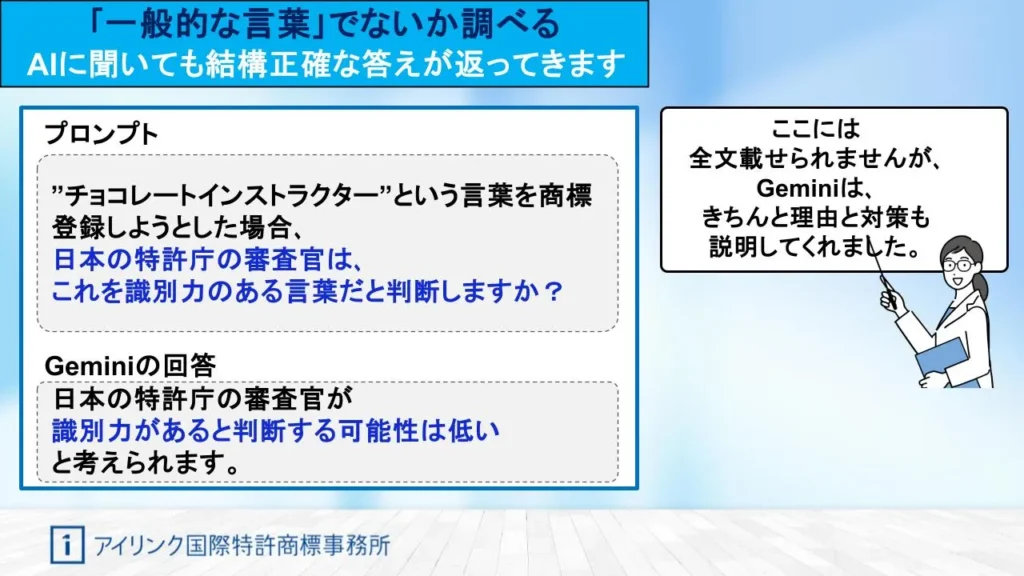

次に、AIに聞いてみましょう。今回は、Gemini 2.0 Pro Experimentalを使ってみます。

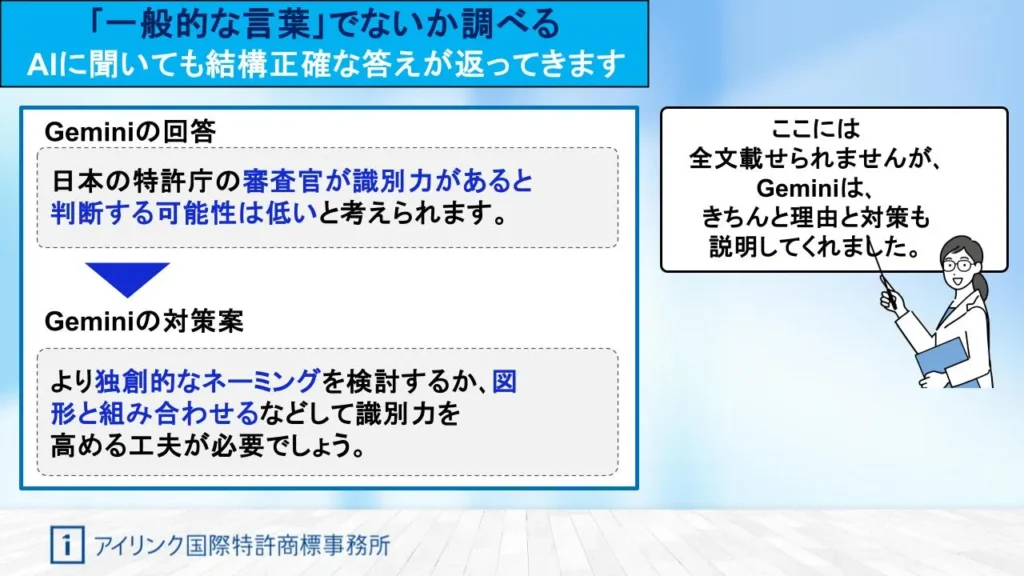

「”チョコレートインストラクター”という言葉を商標登録しようとした場合、日本の特許庁の審査官は、これを識別力のある言葉だと判断しますか?」と質問したところ、まず、結論として、Geminiは、「チョコレートインストラクター」という言葉を商標登録しようとした場合、日本の特許庁の審査官が識別力があると判断する可能性は低いと考えられます。」と述べました。

理由は省略しますが、先ほど私が述べたのと同じことが記載されています。

ちなみに、Geminiは、「標登録を目指すのであれば、より独創的なネーミングを検討するか、図形と組み合わせるなどして識別力を高める工夫が必要でしょう。」と、アドバイスまでしてくれていますね。

AIを商標調査に使っても大丈夫? 不正確じゃない?

さて、ここまで記事を見てくれた皆さんだけに、少し突っ込んだお話をしたいと思うのですが、今日の記事を読んだ感想として、「AIを使って調査とかして大丈夫か? 不正確なんじゃないか?」と思った方、結構いらっしゃるかもしれません。

はい、全くおっしゃる通りです。

ただし、この点重要なので、覚えておいていただきたいのですが、まず、現状、私の事務所では、AIに商標調査をさせるということはありません。

なぜかというと、おっしゃる通りで、人間がやる方が精度が高いためです。

ただ、皆さんが、自分で商標調査をする場合は話が別で、私は、AIを使うことで、皆さんの商標調査の精度は上がると考えています。

なぜかというと、一般的な方が自分の商標を調査する場合って、どうしても、判定がかなり甘めになってしまう傾向にあるためです。

その点、商標調査の分野におけるAIの回答って、かなり、「マニュアル通りの回答だな」という印象です。

「マニュアル通り」というのは、悪くいうと「少し頭が硬い」ということですが、良く言うと「判定がやや悲観的」と言うことになります。

私は、この、「悲観的な視点でアドバイスを受けられる」と言う点が、一般の方がAIを使う際の大きなメリットになると考えています。

この記事を動画で見たい方はYoutubeでも解説しています!

まとめ

それでは、今まで話した、商標検索について失敗しないためのポイントをまとめてみましょう。

- 商標ではなく、称呼の検索窓を使いましょう

- 安全のため、称呼の類似検索でも検索するとベストです

- 絞り込みのテクニックは難しいので、無理に絞り込まず、似ているな、と思うものを開いてみるのがおすすめです

- 漢字、アルファベットなど読み方が複数考えられる場合は、称呼検索と併用で、商標の検索窓を使いましょう

- 自分の商標が一般的な言葉かもしれないと思ったときは、Google検索の完全一致検索をしてみましょう

今日お話ししたポイントを押さえてご自身での商標検索にぜひチャレンジしてみてください。

もし、実際に商標登録をすることになり、弁理士に相談するときの予備知識として必ず役に立ちます。

今日の記事はここまでになります。

今回の記事があなたの会社の商標戦略に役立つことを願っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

アイリンク国際特許商標事務所のホームページでは、特許、商標、著作権などの知的財産権について、ビジネス上必要な知識だけを厳選して掲載しています。

ぜひ、他の記事もご覧ください。

また、もっと具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームから、私のオンライン個別相談をお申し込みください。