こんにちは、アイリンク国際特許商標事務所弁理士の井上です。

今日は、ビジネスをする上で必要な著作権の知識について解説していきます。

著作権ってよくわからないと思う方もいらっしゃるかと思いますが、私の経験上、多くの日本人の方にとって、著作権ってわりと体に染み付いているもので、明確にわかっていなくても、ざっくりとは理解できているんですよね。

なので、意外かもしれませんが、「著作権ってわからない」と思っている謙虚な方が多いと思うんですけれど、少なくとも日常生活を送る分にはあまり気になさらなくて大丈夫です。

みなさんが、インターネットを見ている時に、「これって著作権的にどうなの?」と一瞬思うものがあると思うんですが、そういうものは、だいたい法律的にはNGなものか、元々はダメだけれど許可をもらってやっているものです。

みなさん、感覚的にわかっていらっしゃるんですよね。

ただ、問題は、ビジネスにおける著作権で、これは、仕事をしているときに失敗しやすいポイントがありますから、少し正確な知識が必要です。

例えば、他人が作った文章や画像を利用する場合の「引用」の知識や、誰かに文章やデザインの制作を依頼するときの「著作権譲渡契約」の知識などです。

この記事では、はじめに、頭を整理してもらうために、「多くの皆さんは感覚的に理解していると思われる著作権の基本」をわかりやすく明確に説明します。

その上で、ビジネス上ご相談の多い著作権の問題、いいかえると「ビジネス上失敗しやすい著作権の問題」について解説していきます。

著作権とはコピーする権利

まず、本題の前に、著作権とはどういう権利かを簡単に説明していきます。

著作権とは、ものすごく簡単に言うと、文章とか、絵とか、写真とか、音楽といった作品を、コピーする権利です。

どちらかというと、「他人に勝手にコピーされない権利」といった方が、わかりやすいかもしれません。

皆さん、マルシーマークというのを見たことがあるでしょうか。

これは、英語で、コピーライトの略です。

コピー、ライト。

つまり、コピーする権利ですね。

現代の著作権法には、すごく細かくやっていいことと悪いことが規定されているんですが、著作権法の基本中の基本は、「コピーする権利」。

勝手にコピーされない権利だと覚えておいてください。

知っておくべき著作権の基本

この章では、知っておくべき著作権の基本を以下の4 つのポイントで解説します。

- 著作権は登録しなくても発生する権利

- 似ているだけでは著作権侵害にはならない

- 著作権を気にすべきなのは「表現物」

- 著作権侵害してしまったときにどんな怖い目に遭うか

著作権は登録しなくても発生する権利

みなさんなんとなく理解されていると思いますが、著作権は、登録しなくても発生する権利です。

例えば、私は今この記事の原稿の文章を書いていますが、この文章を書いた瞬間に、自動的に、著作権は発生します。

少し詳しい方は、著作権登録という言葉を聞いたことがあると思いますが、これは、著作権の発生とは全く関係のない制度です。

なので、同じ知的財産でも、特許とか商標登録とかと違って、ぼーっとしていたら他人に著作権を取られてしまって痛い目に遭う…といったことは基本的にありません。

ただ、それでもなお、ビジネスシーンでは、著作権をめぐって失敗しやすいポイントがいくつかあります。

この記事の後半のセクションでは、そのポイントを解説します。

数少ない失敗ポイントですので、この記事を最後まで読んで、確実に覚えてしまってください。

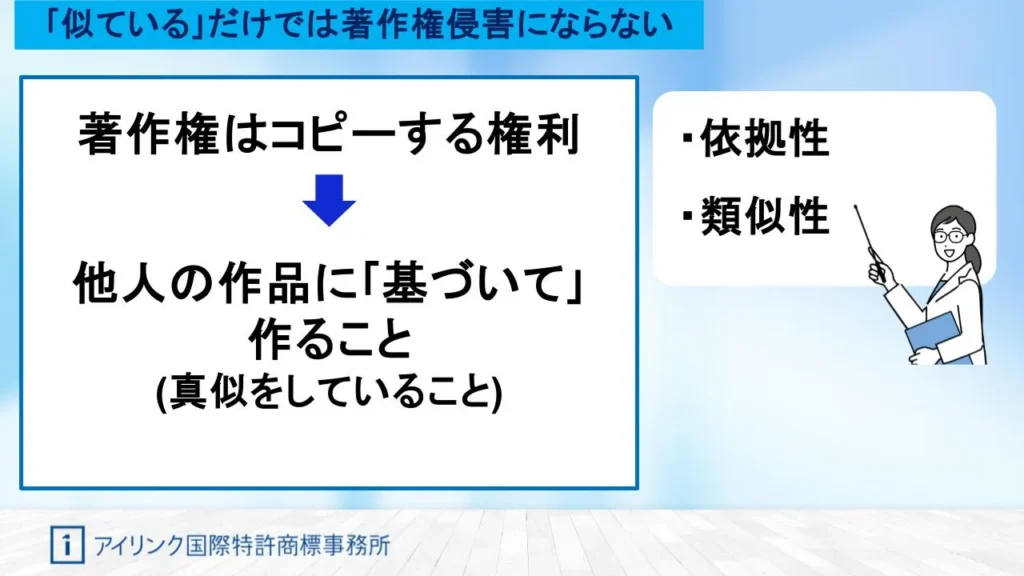

似ているだけでは著作権侵害にはならない

今、著作権はコピーする権利とお伝えしましたが、これは、コピー機みたいなもので完全にコピーすることはもちろんだめですが、それだけでなく、ちょっとだけ変えつつもほとんど同じようなものを作ることも含まれます。

ただ、完全にコピーするにせよ、少しだけ変えるにせよ、いずれにせよ、その、「元々の作品に基づいていること」、つまり「真似をしていること」が著作権侵害の条件となります。

つまり、まったく元々の文章を知らずに、たまたま似たような文章を書いてしまったと言うのは、著作権侵害にはなりません。

この、「元々の作品に基づいて真似をした」ということを、専門用語で「依拠性」といいます。

そして、真似した結果として、元々の作品と、自分の作品が似ていることを、専門用語で「類似性」といいます。

この二つの言葉をもし知っている方は、もう中級者以上ですので、前半の「著作権の基本」のセクションは飛ばしていただいてもOKです。

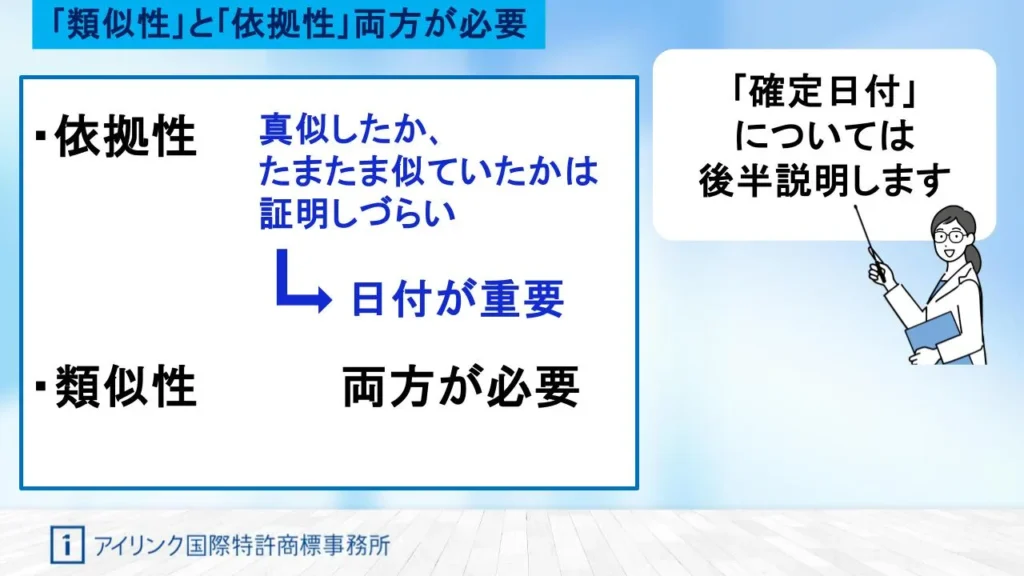

さて、みなさんが当たり前に感覚として理解していることだと思いますが、著作権侵害というのは、この「依拠性」と「類似性」の両方が必要になります。

しかし、この「依拠性」つまり、真似したのか、たまたま似ていたのかということは、もう、本人の主観になりますので、非常に証明しづらいです。

そのため、現実の商標権トラブルでは、客観的な証拠として、「その作品はいつ作られたものなのか」といった、日付はかなり重要になってきます。

これは、後半のセクションで詳しく解説します。

著作権を気にすべきなのは「表現物」

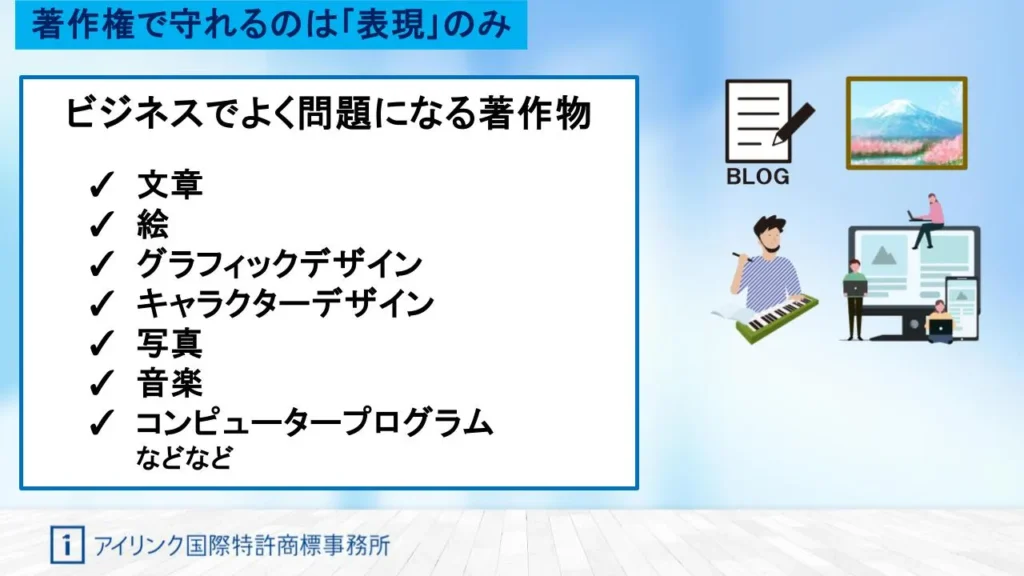

著作権が発生する文章や絵などの作品を、「著作物」といいます。

著作物は非常にたくさん種類がありますが、ビジネスでよく問題になるのは、概ね次のようなものです。

- 文章

- 絵

- グラフィックデザイン

- キャラクターデザイン

- 写真

- 音楽

- コンピュータープログラム

- ダンスなどの振り付け

こういったものを勝手にコピーすることを禁止する権利が著作権です。

さて、ここまで読んでいただいた皆さんには、一歩、踏み込んだ理解をするために、ほとんどの人が知らない重要なお話をしたいと思います。

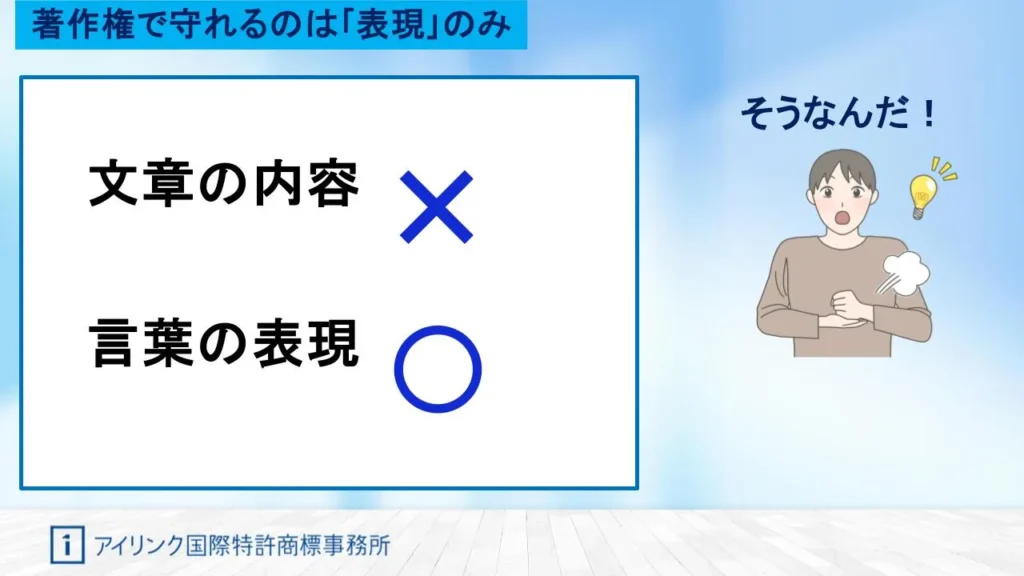

著作権は、「アイディアや内容」ではなく「表現」のコピーを禁止する法律だということです。

例えば、「日本人の起源を説明する」というテーマの文章があるとします。

このときに、この文章の内容、つまり、日本人の起源についての考察して説明する内容自体は、著作権では守られません。

ここで守れるのは、文章の内容ではなく、それを、どのような言葉で表現したかです。

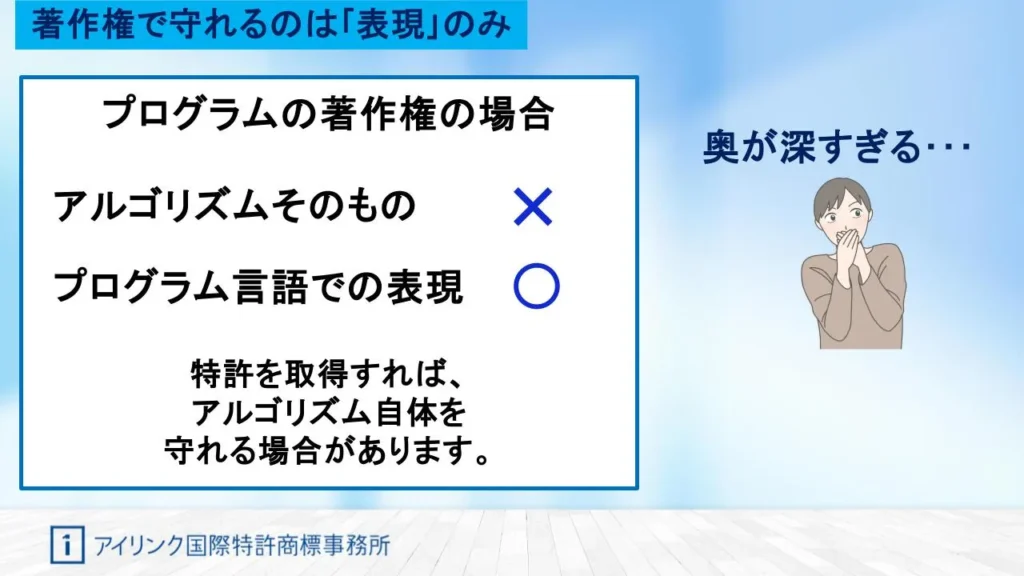

もう一つ例を挙げると、プラグラムの著作権では、アルゴリズムそのもの、つまり、どのような手順でどのようなことを実現するプログラムであるかは守れません。

著作権で守れるのは、このアルゴリズムを実現するために、プログラム言語を用いいてどのような表現でプログラムを書いたかです。

これが、プログラムの特許を取得すれば、アルゴリズム自体を守ることができる場合があります。

しかし、著作権で守れるのは、あくまでアイディアではなく表現だということを覚えておきましょう。

著作権侵害してしまったときにどんな怖い目に遭うか

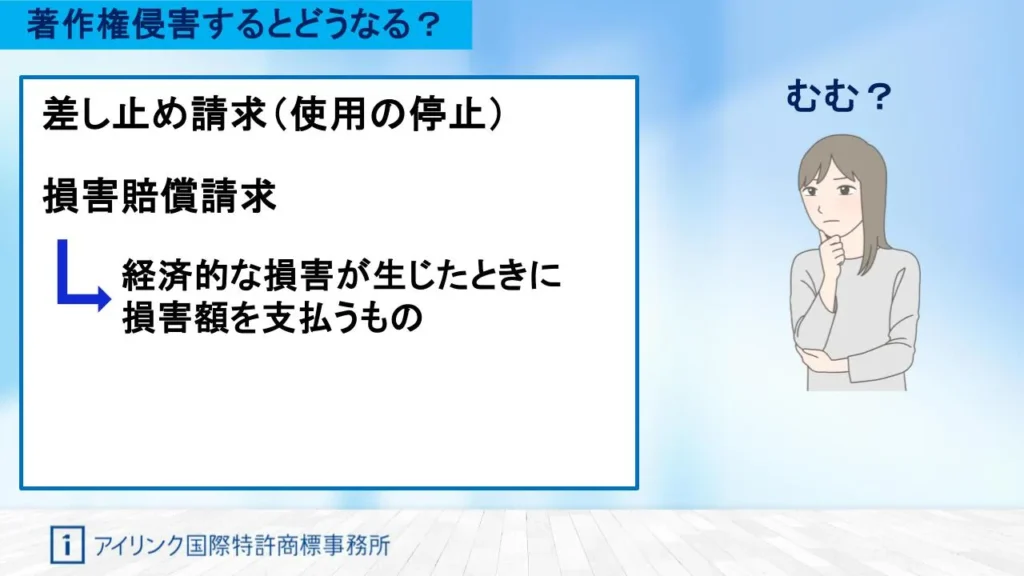

著作権者は、著作権侵害した人に対して、使用の停止をもとめることと、損害賠償請求をすることができます。

ここで、ちょっと法律的な話になりますが、損害賠償請求というのは、刑事罰の罰金ではありません。

相手が著作権侵害したことによって、つまり、相手が勝手に自分の作品をコピーしたことによって、自分に経済的な損害が生じたときに、その損害額を返してもらうというものです。

何が言いたいかというと、この損害賠償請求というのは、損害があった場合に限りその金額が返ってくるというだけのものであり、それ以上でもそれ以下でもありません。

決して、これで大儲けしたり、相手に大打撃を与えられるようなものではないということです。

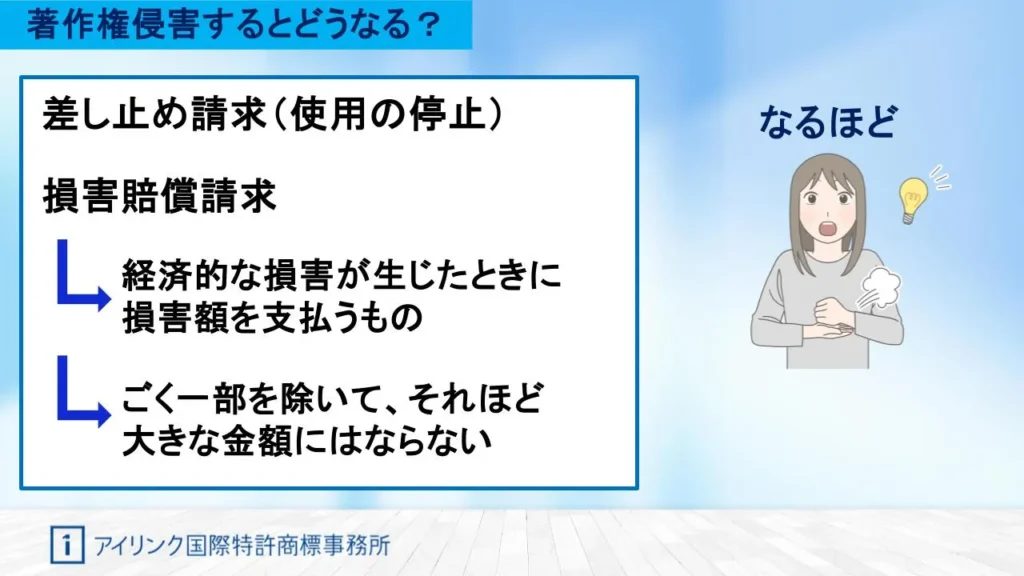

ごく一部の場合を除いては、著作権侵害による損害額というのは、そこまで大きなものではありません。

そういうった背景もあり、著作権というのは、今まで、ほんとうに、侵害されやすい権利でした。

しかし、近年、著作権侵害をしてしまった場合に、法律上の責任以外の部分で、大きな責任を負う場合が出てきました。

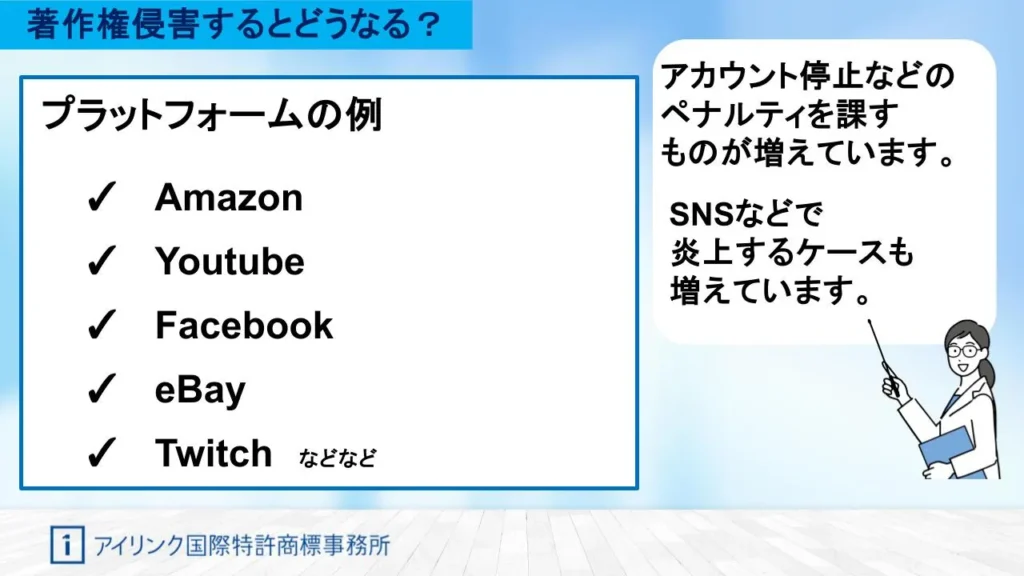

最も大きなものは、プラットフォームから罰を科されることです。

例えば、Amazon、YouTubeなどは、知的財産権侵害には非常に厳しい対処をしています。

こういったプラットフォームを使ってビジネスをしている場合に、著作権侵害行為をなんども繰り返したりすると、アカウントの取り消されるなどもありえます。

また、近年は、知的財産権侵害のトラブルにより、インターネット上で炎上するケースもあります。

これもまた、場合によっては法律上の責任よりも大きな打撃になる場合があります。

ビジネスで失敗しやすい著作権のポイント

さて、ここまで、著作権の基本のお話でした。

ここからは本題に入り、ビジネスで失敗しやすい著作権のポイントをあげていきます。

今回は、つのビジネスでの実際のシチュエーションを想定しながら説明していきます。

- 他人の文章を「引用」する場合は4つの条件を満たすこと

- 他人の文章を参考にする場合は文章の表現を変えること

- 著作権は法律より契約が大事

- 自分の著作物を守るための最大のポイントは日付の管理

1.他人の文章を「引用」する場合は4つの条件を満たすこと

この章では、「引用」する場合に満たす必要がある4つの条件とその中でも大切だと考えている「主従関係」について詳しく解説します。

「引用」する場合に満たす必要がある4つの条件

ビジネスにおいて、他人の書いた文章を引用することはよくあるかと思います。

引用というのは、他人の文章などを、自分の文章の中で補足的に利用することです。

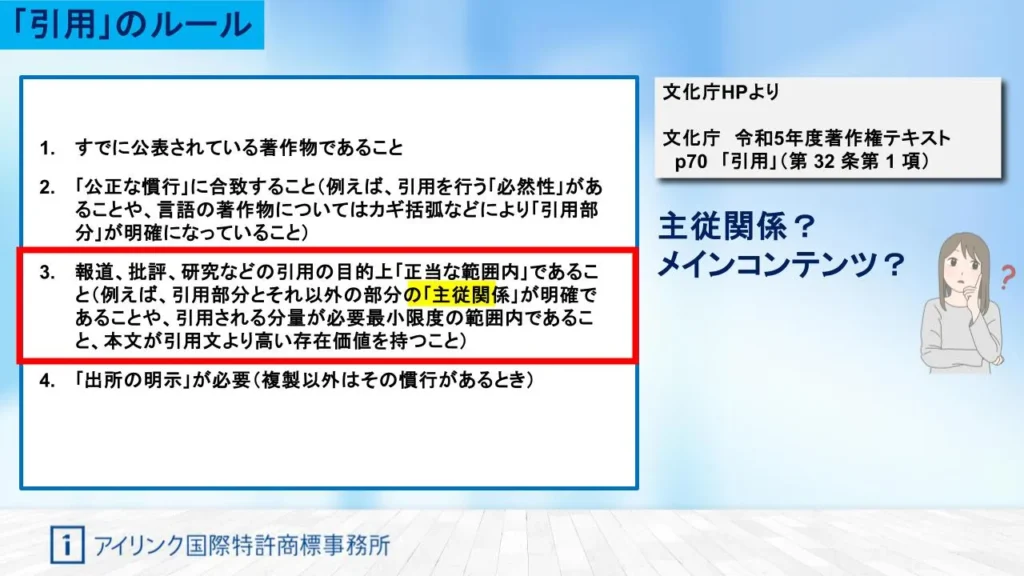

この場合は、4つの条件を満たす必要があるとされています。

これは、文化庁のホームページから引用したものです。

- すでに公表されている著作物であること

- 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)

- 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)

- 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)

文化庁 令和5年度著作権テキストより p70 「引用」(第 32 条第 1 項)

1のすでに公表されているというのは、あたりまえですね。

まだ公開されていない文章を引用と称して先に公開してしまっていいはずがありません。

2の「公正な慣行」ですが、これはつまり、「引用するときには一般的にこうやるよね」という、引用しているとわかりやすい流儀を守ってくださいということです。

例えば、引用部分を鉤括弧で括るなどして明確にすることなどがあげられます。

文章の場合だと、私はよく、「以下、〇〇より引用」と記載して、最後に「引用終わり」と記載します。

一つ飛ばして、先に4の話をします。

これは、引用するときは、どこの誰が書いたものかがわかるように引用元を記載してくれということです。

私も、今、文化庁のテキストを引用していますが、「文化庁のホームページより」と引用元を表示していますね。

これも、あたりまえなのですが、意識しないと抜かしてしまうことがあるので、注意しましょう。

主従関係とは?

さて、私が特に重要だと思うのは、さきほどの4つの条件の中で3の「主従関係」というところです。

これはつまり、引用した文章とか、絵とかがメインコンテンツになってませんか?ということです。

例えばですが、今まさに、私はこの記事において、文化庁のテキストを引用していますが、これは、私が著作権について独自の記事を作る一部において、みなさんの理解を高める補足資料として使っているわけですね。

これが、主従関係でいうと、私の作ったコンテンツが主で、引用した文化庁のテキストが従という状態です。

一方、もし、私のこの記事の内容が、文化庁のテキストをそのまま表示して、最後に「他人の著作物を引用するときは注意しましょう。」と記載しただけだったら、どうでしょうか。

これは、完全に、文化庁が作ったテキストがメインコンテンツになっていますね。

これではだめ、ということです。

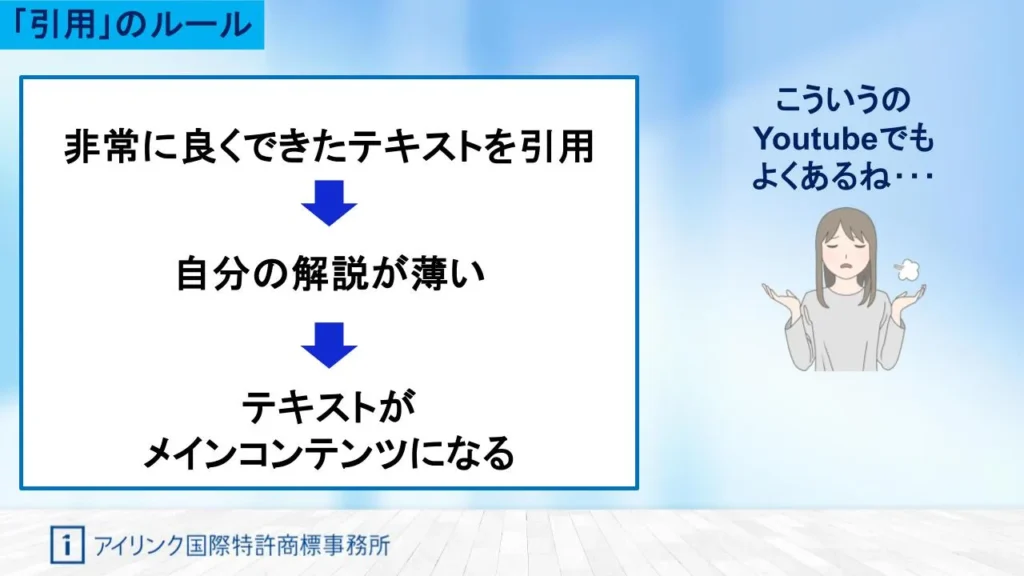

そんなことはしないよ、と思うかもしれませんが、これが案外そうでもないんです。

例えば、私が事務所のホームページに載せるために、著作権を解説する記事を書くとします。

その際に、文化庁のテキストを複数ページ引用することにしたとします。

この時、文化庁のテキストは非常によくできていますから、私自身の解説ってそれほど必要がなかったとします。

その結果として、私の解説が薄い内容になってしまい、引用したつもりの文化庁のテキストがほぼメインコンテンツになるなんてことはありえます。

もっと気をつけたほうがいいのは、絵とか、グラフとか、地図などを引用して解説する場合です。

自分自身の解説の内容が薄いものであれば、引用したはずのグラフや地図がメインコンテンツになってしまうことは十分ありえますので、注意しましょう。

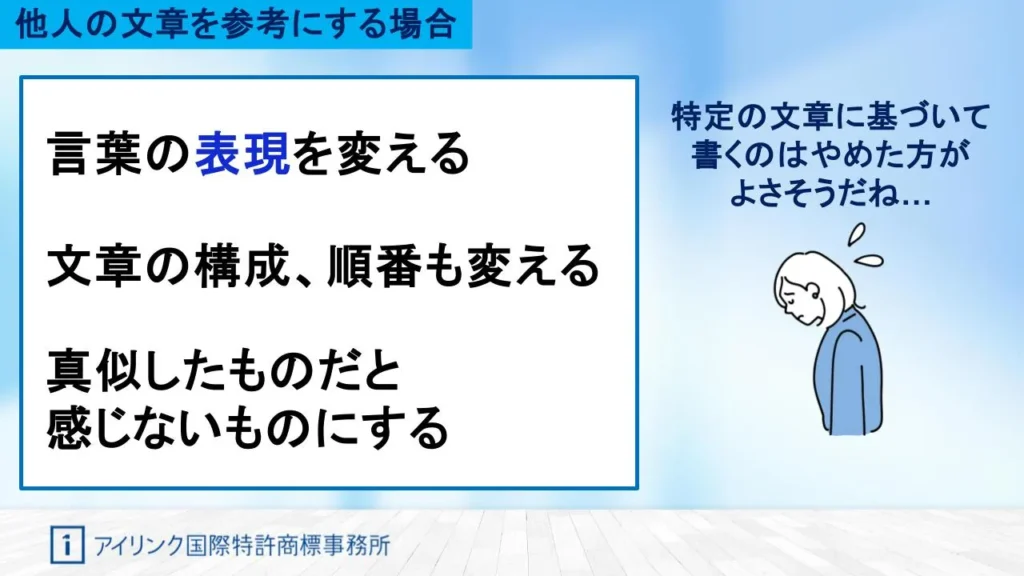

2.他人の文章を参考にする場合は文章の表現を変えること

次に、他人の文章を参考にして文章を書く場合です。

これは、シチュエーションとしては非常によくあると思います。

この時に気をつけるのは、内容は同じでもいいけれど、絶対に「表現」、つまり文面は変えるということです。

前半の、日本人の起源を説明する文章の話を思い出してみてください。

内容は同じでもいいというのは、「何年頃に大陸から〇〇人が渡ってきて、それが広がっていって、〇〇人と混じって…」のような内容は、同じでもいいということです。

しかし、それを表現する文面は変えなくてはなりません。

どれくらい変えれば良いかは、ケースバイケースで非常に難しいですが。

言葉の「表現を変える」ことは大前提として、それに加えて、文章の構成、つまり、説明する順番まで変えれば、著作権侵害にはなりづらいと思います。

かなりざっくりした判断基準として、他人が見た時、「この文章、あの文章を真似したものだよね」と感じなければ、かなり安全だと言えます。

3.著作権は法律より契約が大事

ビジネスの著作権について説明する上で、絶対にわすれてはならないのは、契約です。

私が著作権に関するご相談受ける際に、多くの方が、「これは法律上どうでしょうか?」と質問されるんですけれど、著作権の場合は、実は、法律上どうかだけで結論を出せることは少ないです。

例えばYouTubeをみていただきたいんですけれど、コピーされた動画や音楽が溢れていますよね。

これらは、違法なものも多々あると思いますが、契約により許可されている場合も多いです。

私もYouTubeで情報発信していますが、その中で動画のBGMとして小さな音で流している曲もそうです。

著作権者と直接会って話して契約したわけではありませんが、フリーの音楽サイトの規約により許可されたものを使っています。

その区別って、法律の専門家に質問されても、外から見てもわからないんですよね。

なので、必ず、「どのような契約になっているかを確認しなくてはわかりません。」というご回答になります。

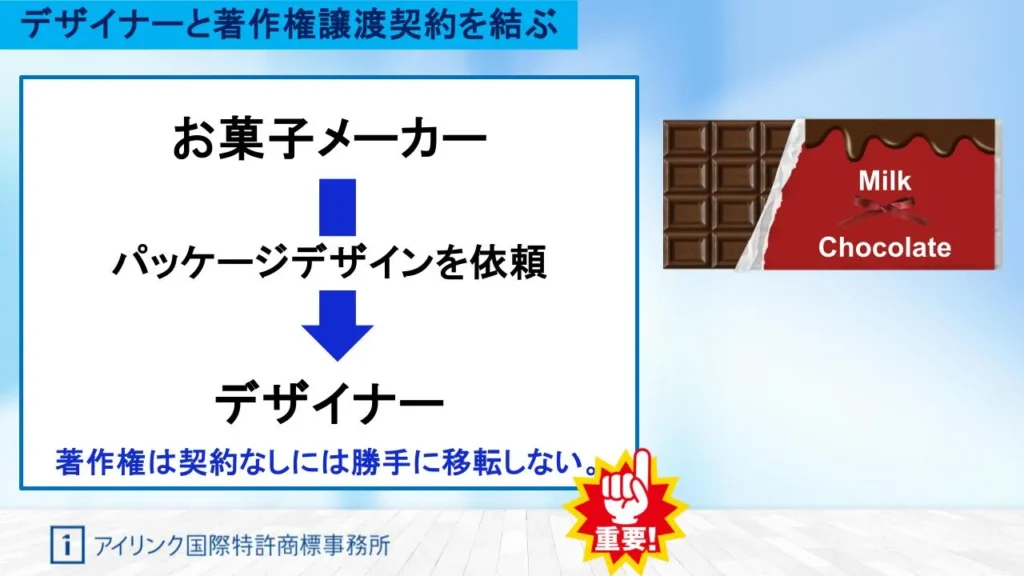

ビジネスシーンで著作権契約が最も重要になるケースの代表格は、デザイナーさんにデザインの依頼をする場合です。

例えば、あるお菓子メーカーが、デザイナーにチョコレート菓子のパッケージデザインを依頼したとします。

こういうとき、きちんとした契約書を作らずに、単に、「デザイン料、10万円でパッケージデザインを作ってください」のようなざっくりとした依頼の仕方をしてしまうことがあります。

しかしこれだと、原則として著作権は、デザイナーさんに残っています。著作権って、契約なしに自動的には制作を依頼した人に移動しないんですね。

するとどうなるかというと、このお菓子メーカーがこのデザインを用いて大量にパッケージを印刷することは、さすがに暗黙の了解でOKだと思います。

しかし、それ以上の行為、例えば、このデザインをちょっとアレンジして別のでパッケージを作るとかは、厳密に言うとできません。

デザイナーさんの方も著作権の契約に詳しくない場合が多くて、これくらいのことは、暗黙の了解でOKとする場合が多く、通常はあまり問題は起きないのですが、大きなお金が絡んでくると、話が変わってきます。

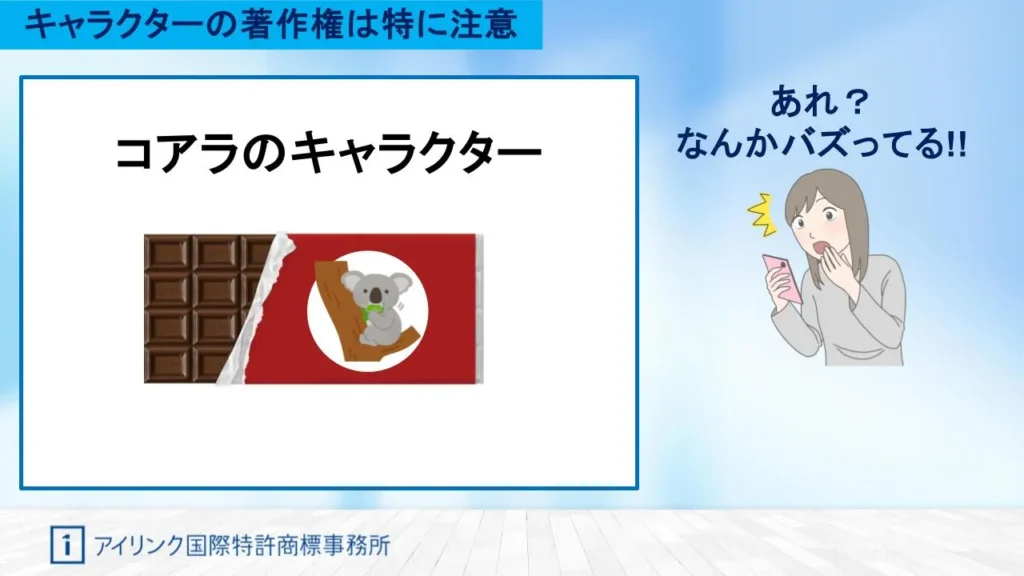

例えば、このチョコレート菓子のパッケージデザインにコアラのキャラクターが描かれていたとします。

しばらくして、このコアラのキャラクターがネット上で人気が出てきました。

このとき、当然、お菓子メーカーは、このコアラのキャラクターを他のお菓子のパッケージにも使うとか、お菓子以外のグッズにするとか、ビジネスを始めようとするのですが、このときに初めて、「あれ? このキャラクターの著作権ってどうなっているんだっけ?」となります。

そして、このタイミングで私のところに相談に来るんです。

それで、「このキャラクターの著作権って法律上どうなっていますか? 」とご質問されるのですが、これは法律の知識だけでは結論を出せません。

私は、「デザイナーさんとの契約書はありますか?」と聞き返すことになります。

このようなことにならないように、キャラクターに限らず、デザインの依頼をする場合は、「著作権も譲り受けます」という契約書を交わすことが重要です。

このとき、だいたい、次の3つの契約を盛り込むのが一般的です。

- 著作権は譲渡する

- 二次利用する権利も譲渡する

- 自由な改変を認める(著作者人格権は行使しない)

まず、著作権は譲渡すると言うことを明確に記載します。

さらに、著作権の中でも、二次利用に関する権利は、明示して譲渡することを記載しなくてはならないルールになっているので、これも記載します。

最後に、著作権ではなく、著作者人格権という、いわば、お金問題というより、創作者ののプライドを守るための権利についても、容赦無く制限する旨を盛り込みます。

この3つをすれば、ほとんどの問題は起きません。

難しいと思った時は、著作権の専門家に相談してみてください。

4.自分の著作物を守るための最大のポイントは日付の管理

さて、この記事の最初の方で、著作権は、登録しなくても自動的に発生する権利だとご説明しました。

そして、著作権侵害というのは、たまたま他人の作品と似たものを作ったというだけではなく、他人の作品を真似して作ったことが条件になるともお伝えしました。

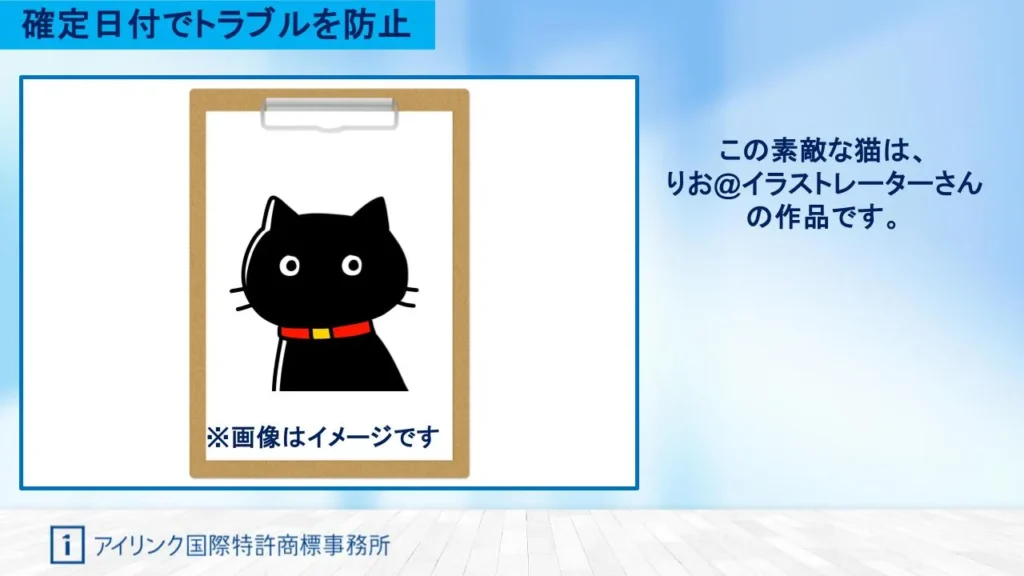

この時、例えば、私が、この記事のマスコットに使おうと思って、猫のキャラクターのデザインを作成した場合を考えてみましょう。

私が描いたキャラクターデザインは、自動的に著作権で守られます。

そして、私は誓って誰かのデザインを真似してはいません。

すると、著作権がらみのトラブルなど起きようがないように思うかもしれません。

しかし、これが現実には、案外そうでもありません。

例えば、この猫のキャラクターが、なぜか、ネットでバズって、有名なったとします。

このように、自分の作品が少し有名になった時に、全然知らない人から「そのキャラクターは私のイラストのパクリだ」とDMが送られてきた、といった相談を受けることが結構あります。

また、別のパターンとしては、この猫のキャラクターとそっくりなキャラクターをネット上で使っている人を見つけたので、「それ、私の作った猫のキャラクターの著作権を侵害しているのでやめてください」と伝えたところ、逆に、「いや、これは私が独自に作ったものです。あなたこそ、私の真似ではないんですか?」と反論されることがあります。

私は弁理士を15年やっていますが、こういった、真似した、真似された問題は、全くなくなる様子がありません。

おそらく、こういったトラブルを完全に防止するのは難しいのだと思いますが、トラブルに遭う確率を下げる方法として、確定日付というものがあります。

確定日付とは、全国各地にある公証役場というところに行って、文章やイラストなどを書いた書類に、タイムスタンプを押してもらうことです。

これによって、何年何月何日に、この文章とか、このイラストが確かに存在したことが証明されます。

これは、すごく安価にできて、確か、数百円程度だと思います。

この確定日付があると、少なくとも、自分の方が先に作ったことが証明できるケースにおいては、「私はあなたの作品をしていません。真似をしたとすれば、あなたの方ですね」と断言できることになります。

この記事を動画で見たい方はYoutubeでも解説しています!

まとめ

それでは、今日ご説明したビジネス上で著作権について気をつけるポイントをまとめてみましょう。

- 他人の文章などを引用する場合は、引用元を明記した上で、引用した他人の文章がメインコンテンツになってしまわないように注意しましょう。

- 他人の文章を参考にして自分の文章を書く場合、内容ではなく、文章の表現が似てしまわないように注意しましょう。

- 外部にデザインの制作を依頼する場合などは、自動的には著作権は移転されないので、著作権譲渡の契約書を作成しましょう。

- 自分の大事な著作物を確実に守るためには、いつそれを作ったかの記録が大事です。それを証明するためには、公証役場で確定日付をもらいましょう。

ビジネスで著作権にかかわるときは、この記事を思い出してください。

お話ししたポイントを守って著作権が原因でビジネスを失敗しないようにしましょう。

今日の記事はここまでになります。

今回の記事があなたの会社のビジネスの成功に役立つことを願っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

アイリンク国際特許商標事務所のホームページでは、特許、商標、著作権などの知的財産権について、ビジネス上必要な知識だけを厳選して掲載しています。

ぜひ、他の記事もご覧ください。

また、もっと具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームから、私のオンライン個別相談をお申し込みください。